artscapeレビュー

2015年12月15日号のレビュー/プレビュー

椎原保+谷中佑輔「躱(かわ)す」

会期:2015/10/24~2015/11/07

CAS[大阪府]

粘土の塊を抱えて運ぶ、床に置く、抱きしめるように全身を押し付ける、出来た窪みに置いたトマトにかぶりつく、粘土をちぎって別の形をつくる。不定形の塊が新しくつくられては壊され、床にはトマトの果肉や汁が堆積していく。ギャラリー第1室では、会期中毎日、1時間の休憩以外は開場時間中ずっと、谷中佑輔が黙々とパフォーマンスを行なっている。いや、パフォーマンスを行なうというよりは、ギャラリーを一時的に占有してスタジオ兼寝泊りの場所にしてしまったような様相だ。扇風機のような彫刻やベッドが置かれ、「部屋」を模した空間。ベッドには粘土の塊が横たわり、食べかけのトマトやバナナの皮がはめ込まれ、ベッドの下に置かれた水槽は排泄場所を暗示する。労働、食事、排泄、休息。谷中は、制作の身体的行為そのものを前景化し、「つくること」はまずもって身体的行為すなわち労働であり、睡眠や食事といった生理的な行為と地続きであることを指し示す。

一方、椎原保は、丹平写真倶楽部のメンバーであった写真家の亡き父・椎原治(1905~74)の遺した写真や遺品に向き合い、詩的でセンスのよいインスタレーションとして再構成している。展示空間の真ん中には、木製で蛇腹式の古い写真機が置かれ、撮影用の椅子や照明も据え付けられ、父親の仕事場を擬似的に再現している。一見何もないように見える周囲の壁だが、目を凝らすと、極小のモノクロ写真が点々と、白い壁に溶け込むように配置されていることに気づく。それらの何枚かは、水の入ったガラス瓶やコップ、オブジェを組み合わせ、形態の反復や光の陰影で画面構成したシュルレアリスティックな作品であり、撮影に使用されたとおぼしき小道具やオブジェが展示台にひっそりと並べられている。

生身の身体の現前によって、日々つくり出される行為とその絶えざる更新を、「日常」を包摂した行為の総体として提示する谷中と、遺品の整理や再構成というかたちで父親の仕事に向き合った椎原。自分自身/肉親、生身の身体/故人、現在進行中/遺品の編集という違いはあれ、「アーティストの仕事・労働に向き合うこと」を基軸とした二人展だった。

2015/11/06(金)(高嶋慈)

没後100年 五姓田義松──最後の天才

会期:2015/09/19~2015/11/08

神奈川県立歴史博物館[神奈川県]

数日前に行こうと思ってHPを見たら、カタログが売り切れたため増刷中で、6日の午後1時に納品されるとのことだったので今日にする。まさかみんな同じことを考えていたわけではないだろうけど、今日は平日なのにけっこう混んでいる。五姓田義松のような埋もれた画家の回顧展にこんなに人が入り、地味なカタログがこんなに売れるなんて、主催者も思っていなかったはず。日曜美術館で紹介されたのも大きいけれど、従来の近代美術史ではすくいきれなかった日陰の部分に関心が向いている証ではないか。日陰とは義松の場合、前後に高橋由一と黒田清輝という二つの太陽があって、油絵の先駆者というには由一に及ばず、黒田の持ち込んだ近代絵画には乗り遅れてしまったという端境期を生きざるをえなかったがゆえの日陰だ。絵のうまさからいえば両巨匠よりも明らかに才能豊かだから、本人も歯がゆかったに違いない。ちなみにタイトルにある「最後の天才」とは、再現描写能力において最後ということらしいが、由一が決して天才肌ではなかったことを考えれば「最初で最後の天才」でもよかったと思う。出品作品は、巻末の目録を見るとなんと636点。といっても大半はスケッチだが、それにしても決定版といっていいだろう。画材も油彩、水彩、鉛筆、石版画と多岐にわたり、とにかくなんでも描いている。父の五姓田芳柳をはじめとする家族の肖像、横浜界隈の風景画、身近な情景を描いた風俗画、皇室に求められた風景画や肖像画、《操芝居》などのパリ滞在時の作品、日清・日露戦争図など。いちばん気に入ったのは10人以上の裸の女が登場する《銭湯》。アングルと横尾忠則を足して2で割ったような異様な絵だ。これも含めて、明治時代の日本の風景や風俗の記録としても貴重だろう。

2015/11/06(金)(村田真)

パラモデル展:パラ基準と変調

会期:2015/10/31~2016/03/13

下山芸術の森 発電所美術館[富山県]

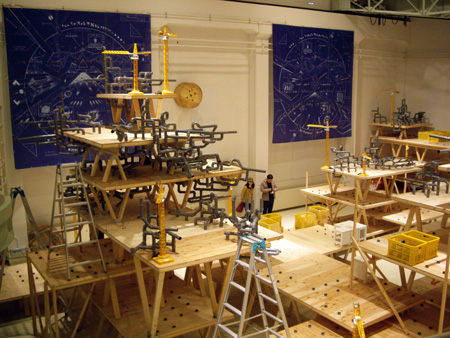

「基準」と「変調」というタイトルの示唆的な2つの言葉は、パラモデルの作品、とりわけ無限に生成・増殖していくワーク・イン・プログレスとしてのインスタレーション作品の特質をよく表わしている。「基準」は、グレーの塩ビパイプや鉄道模型のプラレールといった基本ユニット、すなわち規格化された工業製品、分節化された単位を接続することで、全方位に無限に拡張・増殖可能であることを指す。一方、「変調」は、仮設的なインスタレーションの宿命としての場への依存、すなわち場が「変数」として関与することを示唆する。「変調」をもたらす現実の場、それは物理的な展示空間の尺度や制約に加え、場所のもつ歴史的・社会的コンテクストも含んでいる。2013年の銀座のメゾンエルメスでの個展では、レンゾ・ピアノが設計した建築物のガラスブロックのモジュール性やグリッド構造が反復され、あるいはブルーノ・タウトの描いた理想都市の構想が参照されていた。今回の個展では、約10mの天井高という空間的なスケールの大きさに加えて、大正時代に建設された元「発電所」という場所の来歴も大きく関わってくる。

接合と増殖を繰り返し、縦横無尽に伸びるパイプラインは、都市や産業の基盤を支える地下構造やインフラ、その無限に拡張していく欲望を可視化する。作業台、壁、床、天井に寄生するプラレールは、限りなく分岐・拡張していく鉄道網を繰り広げながら、玩具の模型やフィギュアの併用とともに工業地帯/山脈/農地を切り分け、大地を俯瞰的に描いていく。所々に添えられたクレーンやトラックの玩具に加え、設営道具や素材の入った箱、脚立や作業用の足場もむき出しに置かれているため、原理的に「完成形」がなく、生成途上にあることが強く印象づけられる。つまりここでは、近代化を支えた発電所跡という、産業や都市のかつての基盤の中に、都市構造やインフラが可視化され、巨大な生成プラントが出現し、入れ子状になっているのだ。分岐と接続を繰り返しながら多方向に伸び広がっていく自己増殖的な運動、そこには物理的な起点や中心はない代わりに、「近代産業化を支えた場所」という意味レベルでの求心性が働いている。

だが、無限に生成・増殖・拡張することへの欲望がはらむ制御不可能さ、ユートピアの抱える闇を、既に私たちは知ってしまっている。であるならば、会期中も公開制作を続けるパラモデルには、場所のコンテクストに「寄生」しつつ、それを内部から食い破る様を見せてほしい。それが、アートに可能な力のひとつであるだろう。

会場風景

2015/11/07(土)(高嶋慈)

カンパニー マリー・シュイナール『春の祭典』『アンリ・ミショーのムーヴマン』

会期:2015/11/07

金沢市文化ホール[石川県]

『春の祭典』は、本来は「春の季節の復活の儀式のために、生贄となる少女」の物語をベースとしたバレエ音楽だが、シュイナール版では、上半身裸の男女10名のダンサーによって踊られるものの、むしろ男女の身体的性差が限りなく消去され、ジェンダーレスでニュートラルな身体に見えたことが新鮮だった。また、角のような突起を身体のあちこちに装着したダンサーたちは針葉樹や爪を生やした動物のように見え、性差だけでなく人間と植物、動物の境界を侵犯していく。あるいは、それらを牛の二本角や性器に見立てることで、野蛮にして洗練された官能性が際立つ。

個人的には、『アンリ・ミショーのムーヴマン』により強い興奮を覚えた。これは、ミショーの詩画集《ムーヴマン》を参照し、インクの飛沫のようなプリミティブな人間の形象のような謎めいた線の軌跡を、ダンサーの身体で立体的に表現するダンス作品。アイデアはシンプルな一本勝負だが、動きや組み合わせのバラエティと、それを可能にするダンサーの高い身体能力で魅せる。背景のスクリーンには、不定形で抽象的なかたちが「お題」のように映し出され、その前で始めはダンサーがひとりずつ、制止のポーズを決め、あるいは全身を激しく振動させ、ときに顔の表情も大きく歪ませながら、次々と「かたち」をトレースしていく。複雑なかたちになると2、3人で組んで表現し、遂には全員でユニゾン。後半では、ミショーのテクストを音読する声が流れ、激しいストロボの明滅のなか、視認できないほどの高速で切り替わる映像とともに、ダンサーの身体が激しく躍動する。もはや、「かたちを正確に表現する」という課題の遂行よりも、蓄積されたエネルギーを全身で放出しているようにしか見えない。音、光、運動が渾然となって脳髄に叩き込まれるような興奮のなかで感じたのは、「かたちの忠実なトレース」であったものがダンスそれ自体の自律した運動へと至っていること、そしてダンサーの身体を媒介することで、紙に定着された「かたち」たちがそれぞれ固有の感情を持っているという再発見だった。

2015/11/07(土)(高嶋慈)

仲田絵美「よすが」

会期:2015/11/03~2015/11/09

新宿ニコンサロン[東京都]

仲田絵美は1988年、茨城県出身。本作は2013年に第7回写真「1_WALL」展でグランプリを受賞し、2015年に赤々舎から写真集として刊行された。

仲田は10歳の時に母親を亡くしたのだが、その遺品はずっとそのままになっていた。ところが父が定年を迎え、それらを処分することになったのをきっかけにして、2011年頃から撮影を開始する。時計、手帳、人形などの遺品だけでなく、母が遺した衣服は自分自身が着用して、セルフポートレートとして撮影していった。また、母の服を着た仲田が、子供時代の自分の服と一緒に写っている写真もある。今回は、写真集におさめた作品をさらにセレクトして、42点が展示されていた。

石内都の「mother's」を例に引くまでもなく、娘が母親の記憶をその遺品を手がかりにして辿るという行為は、ごく自然な気持ちの発露であるように思われる。母親の服を身につけて撮影するというアイディアも、その延長上に出てきたものだろう。ことさらに感情移入しているわけではないが、やや緊張感をともなった、丁寧な撮影ぶりに接していると、観客も「母と娘」のストーリーに無理なく引き込まれていくように感じる。

写真展と写真集の刊行で、このシリーズも一区切りがついたので、次に何をやりたいのかが気になった。仲田に訊くと、自分だけではなく、他者たちを含めた共通の経験を重ねあわせていく方向に進みたいという答えが返ってきた。とてもいいと思う。写真だけでなく、映像(動画)や聞き書きのテキストなども組み合わせていくといいのではないだろうか。

2015/11/08(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)