artscapeレビュー

2012年09月01日号のレビュー/プレビュー

ひっくりかえる展

会期:2012/04/01~2012/07/29

ワタリウム美術館[東京都]

Chim↑Pomはいつの頃からか二重の路線を歩むようになったように思う。ひとつは、彼らの出自であるストリートの路線であり、もうひとつはアートという既定路線だ。この2つを、どちらかに限定するのではなく、絶妙なバランス感覚を保ちながら、時機と場所に応じて巧妙に使い分ける方法が、近年のChim↑Pomを特徴づけている。

だが、Chim↑Pomがキュレイションを手がけた本展を見て思い至ったのは、あまりにもアートの路線に重心を置いたがゆえに、この二重戦略が破綻しているのではないかということだ。じっさい、本展におけるChim↑Pomは、過剰とも思えるほど、アートを強く志向していた。美術館の内壁を燃やす作品は、たしかに野蛮な魅力があるにはある。けれども、そのアクションは明らかにアートの人びとに向けられており、その過激さは美術館という制度を、肯定するにせよ否定するにせよ、共有していなければ到底伝わらないものだ。

また、美術館内のガラスを矢印に切り抜き、それを床面に突き刺した作品も、いかにも中途半端なコンセプチュアルアートのようで、説明的・図解的ではあるが、それ以上でもそれ以下でもない。下を向いた矢印は、いつでもどこでも何があろうと屹立する矢印がモットーであるChim↑Pomの自己否定なのだろうかと、思わず訝ってしまったほどだ。《スーパーラット》が示していたようなストリートの暴力的で野蛮な魅力は、少なくとも本展で発表された新作には微塵も感じられなかった。

こうした見方は、あるいはChim↑Pomの作品が、彼らによってキュレイションされた他のアーティストたちの作品と並置されていたことに由来しているのかもしれない。ロシアのヴォイナにしろ、カナダのアドバスターズにしろ、ストリートでしぶとく、たくましく、しかし軽やかに活動しているのであり、そこにはアートへの欲望など二の次だったはずだ。そして限界芸人のじゃましマンにいたっては、アートなどには一切眼もくれず、ひたすら自分の潜入芸を追究しているのであって、その圧倒的な芸の力を前にして、Chim↑Pomの作品のなんと弱々しく、大人しいことだろう。その「おもしろさ」の差は歴然としていた。

かつてChim↑Pomの卯城竜太は、街中で得体の知れないものに出会ったとき、それがアートであったことを知った瞬間の落胆を語っていた。いま、Chim↑Pomが歩もうしている道の先には、卯城が「なんだアートか」と呟いた当のアートが待ち構えているのではないか。そうではなく、ストリートとアートのあいだを突き進むことによって、未知なる「アート」を手に入れることこそ、Chim↑Pomの真髄だったはずだ。Chim↑Pomこそ、もういちど、ひっくりかえれ!

2012/07/21(土)(福住廉)

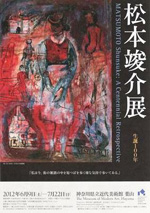

松本竣介 展

会期:2012/06/09~2012/07/22

神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]

松本竣介の大規模な回顧展。36歳で夭逝したため作品数はそれほど多くはないが、それでも二科展に入選した《建物》のほか、《立てる像》《Y氏の橋》といった代表的な油彩画、おびただしい素描、さらにはみずから編集した雑誌『雑記帳』から個人的な書簡まで、松本の創作活動の全貌を一望できる充実した展示だった。松本竣介といえば、大正から昭和にかけての都市風景を描いた詩情性の高い画風で知られているが、清冽な色と繊細な線で構成された画面には、たしかに詩的な味わいが満ちている。なかでも空襲で一面焼け野原となってしまった東京を激烈な赤で描いた作品には、空襲の炎のイメージを焦土に重ね合わせたようで、その重複から戦火への悔恨と鎮魂の念が滲み出てくるかのようだ。かつてとはちがった戦後(あるいは戦争)が始まってしまったいま、松本竣介とは別のかたちで同時代を表現する絵画は登場するのだろうか。

2012/07/22(日)(福住廉)

西村健太 個展 Re

会期:2012/07/27~2012/07/29

素人の乱12号店[東京都]

薄暗い会場に入ると、髑髏のオブジェが数点、床に広がり、それぞれの上部から水滴が落ちている。白い髑髏は、その水滴によって穴を穿たれ、徐々に外形を崩していく。なかにはボロボロに崩れた髑髏もある。人間の死の象徴である髑髏を、さらに破壊し、自然へ還っていく様子を見せようとしているのだろう。別の映像作品では、胎児のかたちをしたオブジェを両手で水に漬け、徐々に水に溶かしていく。人間のかたちをした胎児が、次第にその形態を失ってゆき、たんなる物質と化して、水に溶けてなくなっていく過程は、なんともおそろしい。聞けば、この胎児も、先の髑髏も、ともに入浴剤を凝固させたものだというが、そのことを知らずとも、死に向かっていく生の残酷な時間、そして生命を管理操作する人工的技術などのテーマがおのずと脳裏に去来する。作品のコンセプトと展示構成が明快に結びついた、たいへんレベルの高い個展だった。

2012/07/27(金)(福住廉)

Nibroll『see/saw』

会期:2012/07/20~2012/08/12

ヨコハマ創造都市センター[神奈川県]

中央には白い布に包まれたシーソーが一台。会場は元銀行で歴史的建造物、天井高の重厚な石の空間が広がる。前半は白い衣裳のダンサーたちが、笑顔を湛え、躍動的なダンスを見せる。後半になると一転、黒い衣裳のダンサーたちが大絶叫とともに現われると、陰気な妄想(「ひとは見た目が9割なんだって」「きみはぼくのこと好きだったよね」などの台詞)とともに、彼らはダンスというよりも暴力的なパフォーマンスを次々と展開する。例えば、10人ほどが環をつくって、あたかも駅のホームからひとを突き落とすように、目の前のひとの背中を強く押しそれが連鎖する場面、あるいは「わたしは葬儀屋でバイトしていました」と漏らす女たちが大量の紙くずに混ざった花びらを掃き、ときに宙高く舞い上げる場面。時折、ほとんど無意味に繰り返される、鉄の板を床に叩きつけて大きな音を立てる行為とともに、観客は舞台からひたすら強い圧力をかけられ続ける。前半は明るく、過去への追憶(「ここは彼女が最期に見た海です」「彼はここで鹿と会いました」のような文章とともに、スクリーンには海や森の映像が映される)がまだファンタジーの要素を残していたのとは対照的に、後半は暗く、そうしたファンタジーとは無縁で、ただただ強烈だ。白(前半)から黒(後半)への変化は、花とその腐敗というモチーフを浮かび上がらせる。葬儀で用いられた花々がその後ゴミとして扱われてしまう、そうした表現が提示するのは、時間の経過が引き起こす価値あるものの汚物化だ。こうした現実への眼差しは、いつか死ぬ運命にある身体を素材にしているダンスに相応しいとも言える。けれども、この眼差しが表わす「救いのなさ」を「芸術表現が目指す正しいベクトル」として受け入れなければならないとまでは思えない。絶叫や汚物なるものが、たんにフェティッシュの対象としてではなく、芸術表現の一部として扱われているのはわかるのだけれど、「この現実を見ろ」と諭されているような気持ちにさせられると、見ていて辛くなってしまう。

Nibroll see/saw prom

2012/07/28(土)(木村覚)

西江雅之『異郷──西江雅之の世界』

発行日:2012年4月28日

発行日:2012年4月28日

発行:美術出版社

価格:2,625円(税込)

サイズ:A5判、208頁

「顔を洗わず、歯を磨かず、ふろは年に数回しか入らない……汗をかかない、清潔な特異体質」(『朝日新聞』1984年11月3日、朝刊)、「布団を使わず床に寝る」(同2008年10月2日、夕刊)、「エアコンも炊飯器もない」(『読売新聞』2010年9月6日、朝刊)、「毒がなければなんでも食べられる」(同)、「まるで忍者みたいに速く歩く」(『朝日新聞』2008年10月2日、夕刊)、「クリームあんみつ好き」(『読売新聞』2010年9月6日、朝刊)、「『五十カ国語の読み書きができる』『百二十四カ国語が話せる』」(『アエラ』1998年9月28日)……。数々の伝説とともに語られる異色の文化人類学者・西江雅之(1937-)。『異郷──西江雅之の世界』は、20代のはじめにアフリカを縦断して以来半世紀にわたって世界中を旅してきた西江が撮りためた数万点の写真のなかから100余点の写真と、これまでに書かれてきたいくつかのエッセイとを収録した写真集である。本書の刊行と合わせて、5月には写真展も開催された★1。

被写体となっているのは、西江が旅したアフリカ、アラビア、インド洋海域、カリブ海域、パプアニューギニアなどの人々である。展覧会そして写真集に収録された作品を見て少し不思議に感じたのは、カメラと被写体とのあいだの距離感である。作品を見るまでは、もっともっと被写体に近いところにいるのではないかと思い込んでいた。たとえば西江の友人でもあった作家の阿刀田高は「西江はカメレオンのように置かれた環境に染まる。ふつうの物差しで測れない個性で、帰った時にアフリカ人になったように顔つきまでも変わっていて、しばらくしたらまた日本人の顔に戻りました」と語っている★2。そうした言葉から受ける印象と西江の写真とははずいぶんと異なる。なぜなのか。西江は自身の写真を少年時代に熱中した昆虫採集の方法になぞらえ、影を掬い取るものと記している。「わたしは路上に立ち、求める対象が気に入った場面の中に姿を現すと、シャッターを切る」。「この本に残されている写真は、ある時、ある場所で、わたしの眼前に現れた事物から掬い採った影なのである」★3。こちらから採りに行くのではない。視界に現われるのを待つ。手の届く距離というよりも、採取用の網の届く距離なのだ。旅人でありつつも冷静な観察者であるという複雑な視線と距離感が、その写真のなかに刻まれている。それは旅行者によるスナップでもなく、写真家の作品でもなく、かといって研究者による記録写真ともまた違う独特の表現を生み出している。

本書にはさまざまな地域、さまざまな時代の人々の写真が入り交じって掲載されている。そして写真にキャプションはない。これも不思議に感じた点である。その理由について西江は、程度の差はあれども世界のどの地域においても同様に人々の生活は急速に変化し、写真に残された世界の大部分はすでに失われてしまっているという点で共通しているからであるという。興味深いのは、西江はこの失われた世界を感傷的に惜しんでいるわけではないという点である。人々の生活が変化するのは当然のことである。「消え去らないでほしいなどとは、わたしは考えない。しかし、永遠に消え去ってしまう前にもう一度、この目にその姿を映してみたい」★4。写された人々の姿は、失われた世界の記録であるとともに、世界を旅し続ける西江雅之の記憶なのである。[新川徳彦]

★1──「異郷──西江雅之写真展」世田谷文化生活情報センター・生活工房ギャラリー/ワークショップ、2012年5月25日(金)~6月17日(日)。

★2──『アエラ』朝日新聞社、1998年9月28日。

★3──『異郷──西江雅之の世界』(美術出版社、2012)、160頁。

★4──門田眠「『異郷──西江雅之の世界』書評──『ハダシの学者』の旅の道程を追体験できる入門書」(STUDIO VOICE、2012)。

2012/07/28(土)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)