artscapeレビュー

2015年04月15日号のレビュー/プレビュー

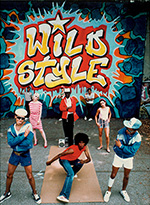

試写『ワイルド・スタイル』

会期:2015/03/21

渋谷シネマライズ[東京都]

1983年に公開された『ワイルド・スタイル』は、ニューヨーク名物のグラフィティをアメリカ以外の都市に飛び火させただけでなく、DJ、ラップ、ブレイクダンスといったヒップホップカルチャーを世界中に拡散させるきっかけとなった映画だ。ストーリーは、ひとりのグラフィティ小僧が商業主義の誘惑を受けながら覚醒していくありがちなものだが、出演者の大半が実際のグラフィティライターやラッパーだったことでも話題となった。私事だが、ぼくがキース・ヘリングの取材をするためニューヨークを初めて訪れたのが、1982年の暮れから83年にかけて。地下鉄のグラフィティはまだ健在で、キースのほかジャン=ミシェル・バスキアや、この映画にも出てくるレイディ・ピンクやパティ・アスターにも会えたし、ギャラリーのオープニングでは黒人の少年たちが床でクルクル回っていた。まさにこの映画の空気が息づいていたのだ。とはいえもう30年以上も前のこと、映画にはパソコンもケータイもCDもゲームも登場せず、みんな街に出てレコード回して歌ったり踊ったりしてるのがとてつもなく原始的で健康的に思えてきた。

映画『ワイルド・スタイル』予告編

2015/03/02(月)(村田真)

川島小鳥「明星」

会期:2015/02/27~2015/03/15

パルコミュージアム[東京都]

写真集ではよくわからなかったことが、写真展を見ることによってくっきりとあらわれてくる場合がある。渋谷パルコ・パート1のパルコミュージアムで開催された川島小鳥の「明星」についていえば、それは「台湾であること」の重要性だったのではないだろうか。

川島は前作『未来ちゃん』(ナナロク社、2011年)の発表後、台湾を主な制作の場とするようになり、7万枚以上の写真を撮り下したのだという。主にユース世代を撮影したスナップ写真を中心とする、今回の「明星」展を見ていると、彼がその地に固有の空気感に深く魅せられ、被写体とシンクロするように、いきいきとシャッターを切っていることがよくわかる。台湾も急速に近代化が進み、消費文化が浸透することで、ここに登場する若者たちは、見た目は日本人とほとんど変わらないように見える。だが一方で、南国の気候・風土、植物、果実、食べ物などは、われわれから見るとかなりエキゾチックな雰囲気でもある。また現代のアニメキャラと、やや時代遅れの家具や電気製品とが共存する部屋の様子も、独特の雰囲気を醸し出す。つまり現在と過去、共通性と異質性が適度に、まったりとブレンドされているのが、まさに「台湾であること」であり、川島のカメラは実に的確にそのあたりの機微を捉えきっているのだ。

仮設のベニヤで会場を仕切り、カラフルな遊園地のように仕上げた写真のインスタレーション(会場構成=遠藤治郎)もとてもよかった。なお、この展覧会は5月~8月に台湾各地に巡回するという。現地での反応が楽しみだ。

(本稿執筆中に、川島が本作で第40回木村伊兵衛写真賞を受賞したというニュースが飛び込んできた。もう一人の受賞者は『絶景のポリフォニー』『okinawan portraits 2010-2012』の石川竜一だった)

2015/03/05(木)(飯沢耕太郎)

北島敬三「ヘンリー・ダーガーの部屋」

会期:2015/02/20~2015/03/12

ヘンリー・ダーガー(Henry Darger 1892-1973)は、いうまでもなくシカゴの伝説的なアウトサイダー・アーティスト。病院の掃除夫の仕事を続けながら、『非現実の王国として知られる地における、ヴィヴィアン・ガールズの物語、子供奴隷の反乱に起因するグランデコ─アンジェリニアン戦争の嵐の物語』と題する、史上最大級の長大な挿絵入りの物語を制作し続けた。そのダーガーが生前暮らしていた部屋が、2000年4月に取り壊されることになり、急遽北島敬三が撮影したのが今回発表された「ヘンリー・ダーガーの部屋」である。なお、このシリーズは、2007年4月~7月に原美術館で開催された「ヘンリー・ダーガー─少女たちの戦いの物語 夢の楽園」展に際して刊行された小冊子『ヘンリー・ダーガーの部屋』(インペリアルプレス)にその一部が発表されたことがある。

むろん、このシリーズの見所は、いまは失われてしまったダーガーの部屋の細部を観客に追体験させるところにある。積み上げられた水彩絵具や色鉛筆、筆、タイプライター、コラージュやドローイングの材料として使われた絵本、広告、古写真などを、北島はライカと4×5判のリンホフテヒニカで丁寧に押さえていく。窓や照明器具からの光線に気を配り、そこに漂っている光の粒子をそっと拾い集めていくような撮影のやり方によって、観客はまさに時を超えて「ヘンリー・ダーガーの部屋」に連れていかれるのだ。北島がもともと備えている、被写体をリスペクトしつつ、本質的な部分を引き出していく能力が、充分に発揮されたいい仕事だと思う。点数を10点に絞り、会場を暗くしてスポットライトで作品を照らし出す会場構成もうまく決まっていた。

2015/03/05(木)(飯沢耕太郎)

PARASOPHIA:京都国際現代芸術祭2015 京都市美術館

会期:2015/03/07~2015/05/10

京都市美術館[京都府]

パラソフィア/京都国際現代芸術祭2015の内覧会へ。メインの京都市美術館を含めて、映像の作品が多いので、本当に全部見ようとしたら、相当な時間がかかる。内容は芸術監督の河本信治が「エンターテイメントではなく」とうたうように、シリアスで硬派だ。昨年から、横浜トリエンナーレ、札幌国際芸術祭など、芸術「祭」というより「展覧会」色が強い企画が続く。個人的には、京都市美術館の内部がけっこう大きくて、現代美術に合う空間というのが、まず大きな発見だった。近代美術のために戦後につくられたモダニズムの美術館は、いまや現代アートにとって天井は低いが、30年代の帝冠様式の建築は、国際展にとっても余裕のあるデカさなのは興味深い。

写真:上=《京都市美術館》外観 中=蔡國強の展示 下=展示室内

2015/03/06(金)(五十嵐太郎)

PARASOPHIA:京都国際現代芸術祭2015 街なか展開

会期:2015/03/07~2015/05/10

河原町塩小路周辺、京都芸術センター、京都府京都文化博物館、大垣書店烏丸三条店、堀川団地(上長者棟)、鴨川デルタ(出町柳)[京都府]

街なか展開では、河原町塩小路周辺が印象的だった。ここはさまざまな歴史的経緯のある複雑な場所で、立ち退きが進行しており、高い柵に囲まれた空き地が連続し、見るからに違和感のある風景だ。ヘフナーとザックスは、ここにベンチ付きの柵を足しながら、放置された資材や廃棄物を使って、庭園に見立てたようなインスタレーションを行ない、空間的な批評で介入する。京都芸術センターは、2階の講堂において、アーノウト・ミックの空間に介入する映像のインスタレーションだ。あいちトリエンナーレ2013のときの作品と違い、今回は本当のドキュメント映像も混ざる新しいタイプの作風だ。大垣書店烏丸三条店のショーウィンドーでは、リサ・アン・アワーバックの大きな写真が出迎える。そして京都文化博物館別館のホールでは、森村泰昌によるベラスケス《侍女たち》の作品世界が、彼の介入によって変容していくポストモダン的な連作だ。堀川団地は、一階が店舗、二・三階が住居(現在は空っぽ)の1950年代建築であり、各部屋の空間を意識したインスタレーションを展開する。天井やふとんに夢のような映像を投影するピピロッティ・リスト。不在の部屋で小さな仮面が向き合うブラント・ジュンソー。そして空間に介入し、作品化させる笹本晃である。鴨川デルタでは、3つの橋の下のスピーカーからの音楽が連鎖するスーザン・フィリップスだ。いずれも美術館の内部では不可能な、その場所でしか体験できない作品である。最後は、二条城の横で行なわれたオープニングのイベントに向かい、やなぎみわのトランスフォーマー的に変形するトラックにて、二人の女性によるポールダンスのパフォーマンスを鑑賞する。

写真:左上=ヘフナーとザックス 左中上=スーザン・フィリップス 右上=ピピロッティ・リスト 右中上=やなぎみわ 中下=リサ・アン・アワーバック 下=森村泰昌

2015/03/06(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)