artscapeレビュー

2019年05月15日号のレビュー/プレビュー

nendo×Suntory Museum of Art

information or inspiration? 左脳と右脳でたのしむ日本の美

会期:2019/04/27~2019/06/02

サントリー美術館[東京都]

佐藤オオキ率いるデザインオフィスnendoの著書に『ウラからのぞけばオモテが見える』(日経BP社、2013)がある。本展をひと言で言い表わすのなら、まさにこの言葉が当てはまるだろう。展示室に入ろうとすると、入り口が二つある。「どちらかお好きな入り口からお入りください」とスタッフに誘導される。片方は真っ白な空間への入り口「information」、もう片方は真っ黒な空間への入り口「inspiration」。そのときはあまり深く考えず、なんとなくその場の足取りから「information」に進んだ。最初の角を曲がると、まっすぐに通路が伸びている。全体の照明は暗めだが、壁にいくつものスポット照明が当たっており、そこには作品解説が載っていた。やや長めの文章に加えて、イラスト図解まである。対面の壁には窓が均一にくり抜かれており、そこを覗き込むと、まさに解説の作品を観ることができた。いずれもサントリー美術館が所蔵する、日本の美術品である。角をくねくねと曲がりながらも、ずっと続く一本道の展示空間にやや動揺を覚えつつ、ひとまず1フロアの鑑賞が終了。階下に降りると、やはり同様の展示構成となっており、ここでようやく本展の趣旨が身をもってわかってきた。

展示風景 サントリー美術館「information」

展示風景 サントリー美術館「information」

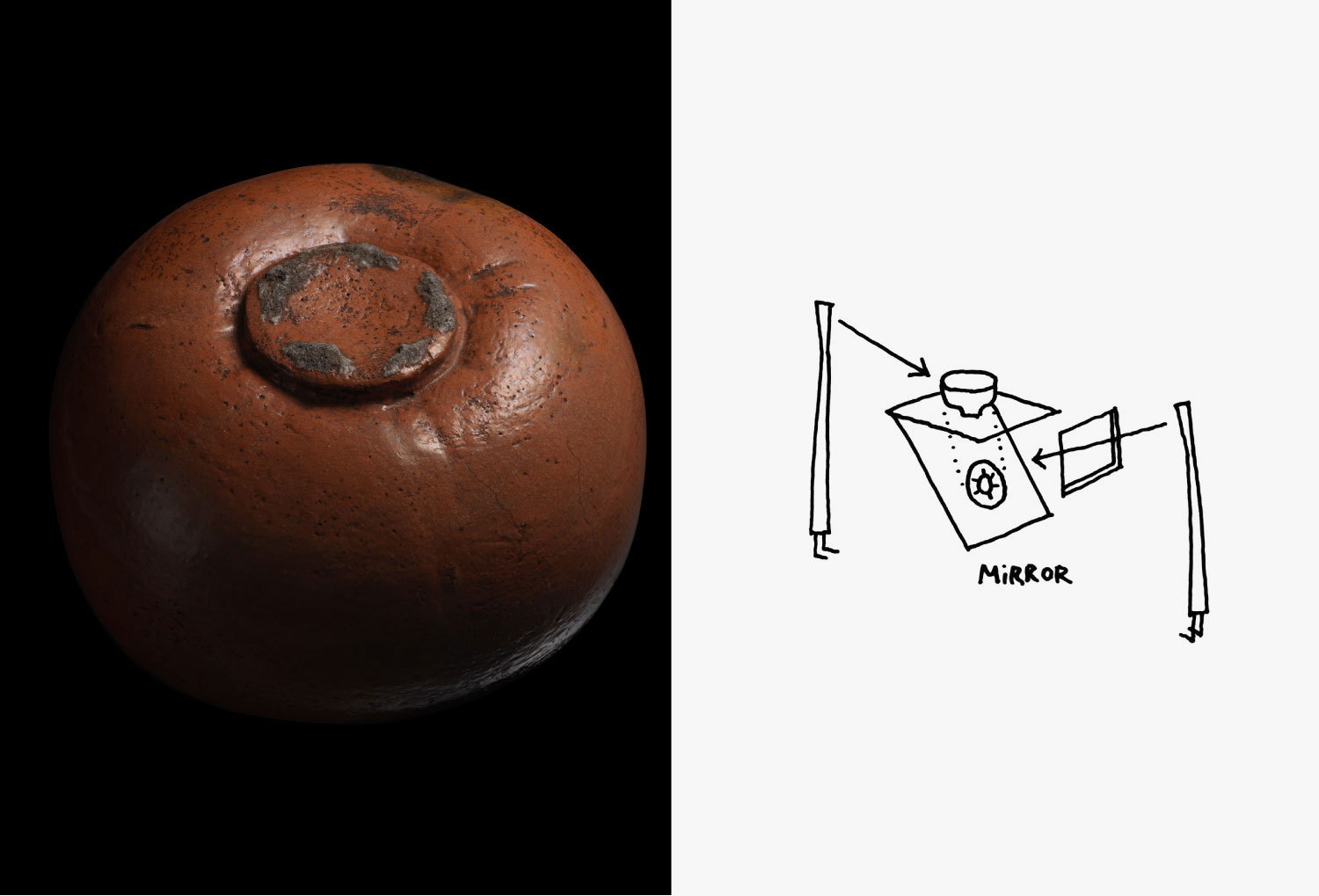

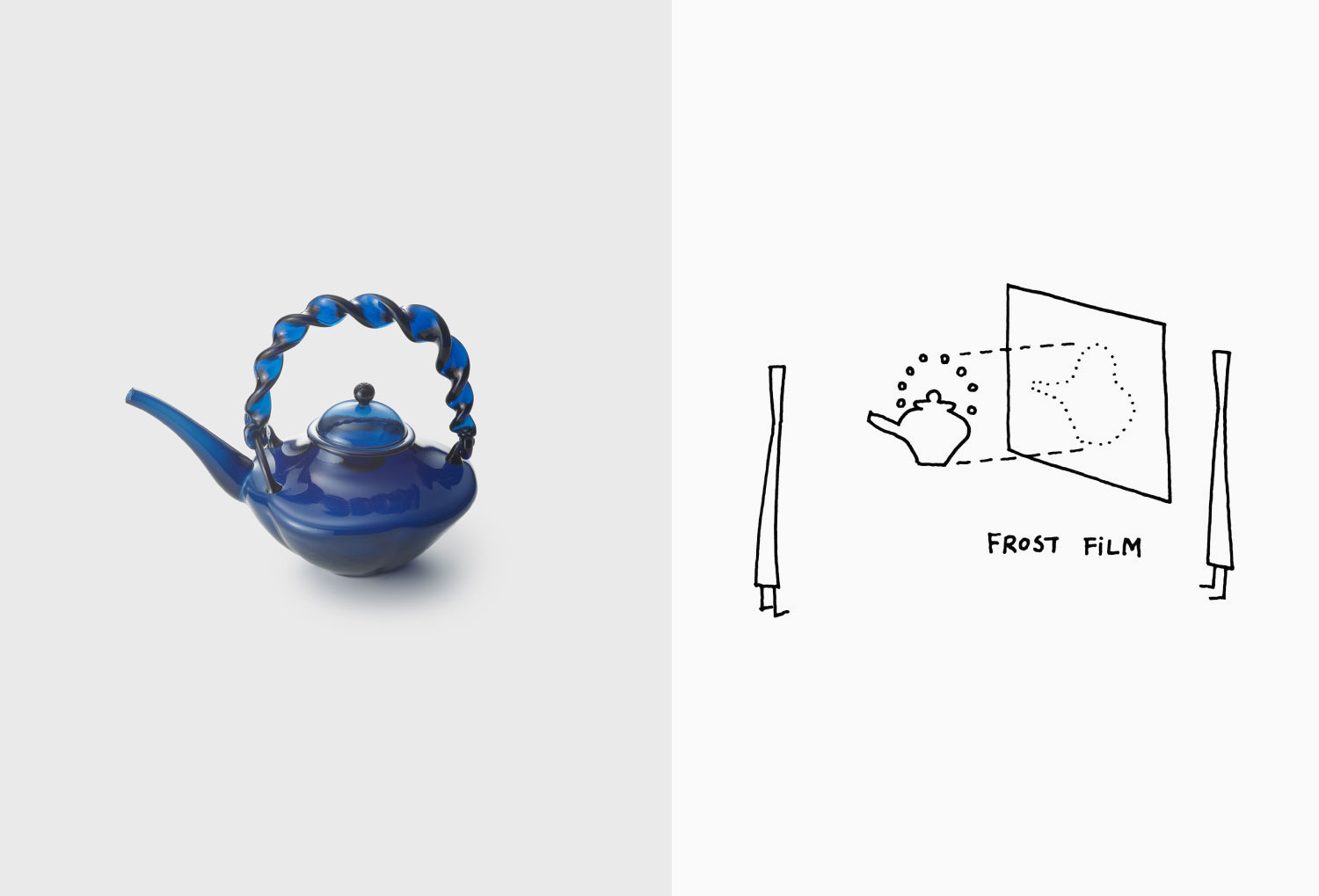

つまり「information」は左脳的なアプローチ、「inspiration」は右脳的な感じ方を提供するものだった。左脳は言語や文字などの情報処理を行なうため論理性に優れ、対して右脳は非言語の情報処理を行なうため直感力に優れると言われる。そういえば私は展覧会を観る際に、つい解説から見る癖がついているかもしれない。「information」から観た人は階下のフロアでも「information」から観るようにとの順路説明があったため、引き続き「information」の空間を観終え、もう一度階上へ引き返して、今度は「inspiration」の空間へと入った。すると、さらに唖然とした。真っ暗闇の中、やはり壁に窓が均一にくり抜かれており、そこを覗き込むと先ほどと同じ美術品が見えた。しかし今度は見え方が異なる。作品解説がまったくないだけでなく、作品の背面や茶碗の高台部分だけ、陰影だけ、フィルム越しに見えるもやっとした像だけ、果ては拡大された茶碗の染付や切子の模様、レイヤー化された色紙、バラバラになった重箱など、一見訳がわからない作品もある。作品全体像を正面から見せる「information」に対し、「inspiration」はひとつの要素にフォーカスして切り取って見せる、いわば編集された“偏った”展示方法であるからだ。しかし真っ暗闇の中に身を置き、静かにこれらを眺めていると、感性が次第に研ぎ澄まされ、純粋に右脳だけが働いてくるような気になってくる。普段、左脳ばかりを働かせて展覧会を観ていた私にとって、この右脳的感動は新鮮だった。まさにひとつの展覧会を2度楽しめる、画期的な企画である。

赤楽茶碗 銘 熟柿 本阿弥光悦 江戸時代前期 17世紀前半 サントリー美術館[写真:岩崎寛]

赤楽茶碗 銘 熟柿 本阿弥光悦 江戸時代前期 17世紀前半 サントリー美術館[写真:岩崎寛]

藍色ちろり 江戸時代中期 18世紀 サントリー美術館[写真:岩崎寛]

藍色ちろり 江戸時代中期 18世紀 サントリー美術館[写真:岩崎寛]

公式サイト:https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2019_2/

2019/04/26(金)(杉江あこ)

印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション展

会期:2019/04/27~2019/06/30

Bunkamura ザ・ミュージアム[東京都]

スコットランド出身の海運王ウィリアム・バレル(1861-1958)が集めた美術品から、印象派のコレクションを中心に公開するもの。バレルは世代的にも業種的にも、国立西洋美術館の基礎を築いた「松方コレクション」の松方幸次郎に近いかもしれない。松方も西洋美術館が建つ前に亡くなったように、バレルの美術館が開館するのは死後4半世紀を経た1983年のこと。その2年後、グラスゴー郊外にあるバレル・コレクションを訪れた。緑豊かな公園に建つモダンな建築が話題になっていたため、スコットランド旅行のついでに寄ったもので、エントランスや内装に古い石造建築の断片をはめ込んで美術館の一部にしていたのが印象的だった。おそらく石造建築の断片もコレクションの一部なのだろうけど、それを建築に採り込むのは西洋人の発想だ。肝腎のコレクションはまったく覚えていない(笑)。

同展は「印象派への旅」となっているように、ドガ、ルノワール、セザンヌら印象派のど真ん中の作品もあるが、メインはコロー、ドーミエ、ドービニー、ファンタン・ラトゥール、シダネルといった印象派にいたる前、あるいはその周辺の作品が大半を占めている。だからおもしろいと見るか、つまらないと見るかが分かれ道だ。特に印象派とはひと味違ったブーダンやモンティセリの明るい風景画がかえって新鮮に映る。また、フランスとスコットランドの画家が多いのは当然として、ゴッホと縁の深かったアントン・モーヴをはじめ、なぜかボスボームやマリス兄弟らオランダの画家も多い。これは、バレルに作品を売っていた画商のアレクサンダー・リードが、一時パリでゴッホ兄弟と同居していたからだろう。そんな縁からか、パリ時代のゴッホによるリードの肖像画が最初の部屋に掲げられている。

2019/04/26(金)(村田真)

BONE MUSIC展

会期:2019/04/27~2019/05/12

BA-TSU ART GALLERY[東京都]

「BONE MUSIC展」。訳すと、骨音楽? 骨を打楽器や管楽器のように使うのだろうか? チラシには手のひらのレントゲン写真が使われているが、よく見ると輪郭が円形で真ん中に黒い穴があり、レコードのようだ。つまり廃棄されたレントゲン写真をレコード盤にリサイクルしたものを展示しているのだ。

これは1940-60年代に旧ソ連で実際につくられ、使われていた非合法のレコード。冷戦時代のソ連では音楽をはじめ美術や文学など表現の自由が規制され、西欧文化が検閲されていた。それでもジャズやビートルズなど好きな音楽を聴きたい音楽ファンが、病院で不要になったレントゲン写真に目をつけ、自作のカッティングマシンでその表面に溝を彫って録音し、仲間内で売買していたのだという。78回転で片面だけ、録音は3分程度、蓄音機で10回も聴けばすり減ってしまったそうだ。ソノシートをさらにペラペラにしたような感じか。それでも需要が多く、地下で1枚「ウオッカ4分の1瓶」くらいの値段で売っていたらしい。どういう価値基準だ!?

同展のキュレーターは、作曲家で音楽プロデューサーのスティーヴン・コーツと、カメラマンのポール・ハートフィールドの両氏。コーツ氏がロシアへの旅行中に蚤の市でレントゲン写真のレコードを「発見」、レコードを買い集めると同時にその歴史背景も研究し、各地で展覧会を開いてきた。表面に頭蓋骨や肋骨の写ったレコードはなかなかオシャレだが、それよりなにより、表現を弾圧する国家がいまでもあること(他人事ではない)と、弾圧されれば知恵を絞って対抗手段を考えなければならないことを、「BONE MUSIC」は教えてくれる。ロシア人もなかなか「骨」があるな。

会場風景

[© HAJIME KAMIIISAKA]

公式サイト:http://www.bonemusic.jp/

2019/04/26(金)(村田真)

視覚の共振・勝井三雄

会期:2019/04/14~2019/06/02

宇都宮美術館[栃木県]

勝井三雄は、田中一光や永井一正、福田繁雄らと並び、戦後日本の高度経済成長期を支えてきたグラフィックデザイナーのひとりである。とはいえ私がわずかに知るのは、色彩を駆使した作品のイメージくらいでしかなく、本展を観て、勝井の力量を改めて思い知らされた。会場に入り、膨大な年表が貼り出されたプロムナード・ギャラリーを通り過ぎると、中央ホールへと導かれる。ここでアッと目を惹くのが、吹き抜けの天井を生かした色彩の巨大インスタレーションだ。これは人間が知覚できる可視光を表わした作品で、赤から紫まで虹色をまとった何枚もの薄い布が凛と吊り下がっていた。さらに「色光の部屋」へ入ると、色彩を操りながら多様な表現を試みたポスター作品群がワッと押し寄せる。その奥では映像インスタレーションが3面の壁にわたって映し出され、うごめく色彩の波に飲み込まれていくような感覚を味わう。ここまでは勝井のダイナミックで華やかな一面と言うべきか。

展示風景 宇都宮美術館「中央ホール」[撮影:杉田賢治]

展示風景 宇都宮美術館「中央ホール」[撮影:杉田賢治]

展示風景 宇都宮美術館「色光の部屋」[撮影:杉田賢治]

展示風景 宇都宮美術館「色光の部屋」[撮影:杉田賢治]

もうひとつの「情報の部屋」へ移動すると、ひるがえって勝井の堅実な一面を見ることができた。勝井は長いグラフィックデザイナー人生のなかで、ポスターをはじめ、エディトリアル、CI、空間構成など、ありとあらゆる分野に携わってきたようだ。それらがずらりと壁や展示台に並ぶなか、私がもっとも注目したのは職業柄か、やはりエディトリアルである。書籍や雑誌のほか、教科書、作品集、写真集、楽譜集、百科事典と、その範囲も幅広い。例えば化学の教科書やピアノ教本など見覚えのある本を目にし、あれも?これも?と、懐かしさと驚きを覚えてしまった。

何より興味深かったのは『現代世界百科大事典』である。いまでこそ何でもネットで検索するのが当たり前となっているが、同書が創刊された1971〜72年当時は百科事典が情報源の花形だった。これは全3巻に及ぶ、日本で初めてデザインシステムに則った百科事典で、勝井がまず取り組んだのはルールづくりだったという。色彩の使い方、図表の表現方法、各種記号、書体、レイアウトなどのシステムを構築するのに3年余も費やしたそうだ。展示ではそのデザインシステムの一部が解剖されていて、その丁寧な仕事ぶりが窺えた。いや、確かにここまで徹底してルールづくりをしなければ、収拾がつかなくなるのは明らかなのだが、それにしても気が遠くなるような編集作業である。情報を編集することとは何かということを、改めて教わる機会となった。

展示風景 宇都宮美術館「情報の部屋」[撮影:杉田賢治]

展示風景 宇都宮美術館「情報の部屋」[撮影:杉田賢治]

公式サイト:http://u-moa.jp/exhibition/exhibition2.html

2019/04/27(土)(杉江あこ)

The 10th Gelatin Silver Session──100年後に残したい写真

会期:2019/04/26~2019/05/06

アクシスギャラリー[東京都]

ゼラチンシルバーセッション(GSS)の企画は、2006年に藤井保、広川泰士、平間至、瀧本幹也の4人が、互いのネガを交換してそれぞれの解釈でプリントした作品を展示することからスタートした。それから13年、今回の10回目の展示で、その活動は一応の区切りを迎えることになった。

今回参加した写真家は50名で、それぞれ銀塩プリントによる未発表作品を出品し、「100年後に残したい写真」というテーマに沿ったコメントを寄せている。顔ぶれを見ると、前記の4人に加えて三好耕三、百々俊二、ハービー・山口、操上和美、水越武、今道子、若木信吾、中藤毅彦といったベテラン、中堅作家、さらには草野庸子、小林真梨子といった1990年代生まれの若手写真家も含まれており、バランスがとれたラインナップになっていた。展示作品を収録した小冊子所収のテキスト(執筆者不明)には「アナログがおもしろいと感じるデジタルネイティヴの若い世代が増えてきている」こと、そして「そんな彼らに思いを託して私たちのバトンを渡します」と記されているが、主催者側の「思い」は充分に伝わってきた。

ただ、この企画がスタートした2006年の頃と比較して、銀塩写真をめぐる環境は相当に厳しくなってきている。フィルムや印画紙の生産・供給が先細りになっていることに加えて、デジタル化の技術的な進化で、銀塩写真に特有のものとされてきた画像のクオリティの優越性が、絶対的なものではなくなりつつあるからだ。本展に出品した写真家たちのほとんどが、写真の仕事においてはデジタルカメラやプリンタを使っているはずで、「なぜ、銀塩写真なのか?」という問いかけに答えるのはさらにむずかしくなっているのではないだろうか。ゼラチンシルバーセッションの活動が今後どのように続いていくかは未知数だが、これまでとは違う段階に入ることは確かだろう。

なお、同時期にフジフイルム スクエアでも別ヴァージョンでの「ゼラチンシルバーセッション」展が開催された。(4月26日〜5月9日)創設メンバーの4人による第1回展を再構成した「藤井 保 広川泰士 平間 至 瀧本幹也」──すべてはここからはじまった──展と、モノクロームのネオパン100 ACROSフィルムを使って39人の写真家が撮り下ろした作品を展示する「FUJIFILM ACROSS × 39 Photographers」展のカップリング企画である。こちらもかなり見応えのある好企画だった。

2019/04/29(月)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)