artscapeレビュー

2019年05月15日号のレビュー/プレビュー

KG+ SELECT 2019 裵相順「月虹」

会期:2019/04/12~2019/05/12

元・淳風小学校[京都府]

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2019の同時開催イベント「KG+SELECT 2019」に公募で選出され、個展を開催した裵相順(ベ・サンスン)。1月の個展に引き続き、彼女が近年精力的に取り組んでいる「月虹」シリーズが、新たな構成で展示された。

20世紀初頭、朝鮮半島において、日露戦争に備えた鉄道開発と移住政策を日本が行ない、近代都市として形成された大田(テジョン)。だが、敗戦後の日本人居留者の引き揚げ、朝鮮戦争による街並みの破壊を経て、植民地期の都市形成や日本人社会の記録は、日韓両国の歴史においてほとんど語られることがなかった。裵は、約3年間かけてリサーチを行ない、かつて大田で生まれ育ち、引き揚げ後は日本国内での差別から朝鮮半島生まれであることを語らずに生きてきた高齢者たちにインタヴューを行なった。リサーチに基づき制作された写真作品《シャンデリア》は、日本と韓国の錦糸を複雑に絡み合わせたカラフルな糸玉を撮影した作品だ。両国の狭間で引き裂かれたアイデンティティ、70年以上も胸に秘めてきた記憶、そうした苦悩や記憶のもつれを心象風景として描出するとともに、複雑に絡み合った日韓関係、容易には解きほぐしがたい感情や歴史問題、さらには線路の拡大とともに肥大する帝国主義的欲望の膨れ上がった姿など、「糸」の持つ多義的なメタファーと相まってさまざまな読み取りを誘う。

今回の個展では、元小学校の教室という空間を活かし、インスタレーションとしても完成度の高い展示空間が出現した。また、絡みもつれ合う糸の写真作品とともに、引き揚げ経験者たちのポートレートを新たに並置した。老人たちはみな穏やかな表情をたたえ、わかりやすく「悲惨さ」をアピールする写真ではない。近づいてよく見ると、皮膚に刻まれた皺や輪郭を鉛筆でなぞったラフな線が描き加えられている。「他者の生や記憶に触れたい」という願望の現われ、あるいは静止した写真に生命の振動を与えようとする所作ともとれる。絡み合った糸や紐の写真は、これらのポートレートと並置されることで、人体の有機的な組織であるような印象がより強まる。心臓、血管、毛髪、へその緒、子宮……。アニメーションの映像作品では、もつれた糸の塊が、まさに心臓のように脈打つ。それは彼らの生き抜いてきた生命の強さであるとともに、歴史を現在と断絶したものではなく、血肉の通った生きられた記憶として捉えるように見る者を促す。

会場風景

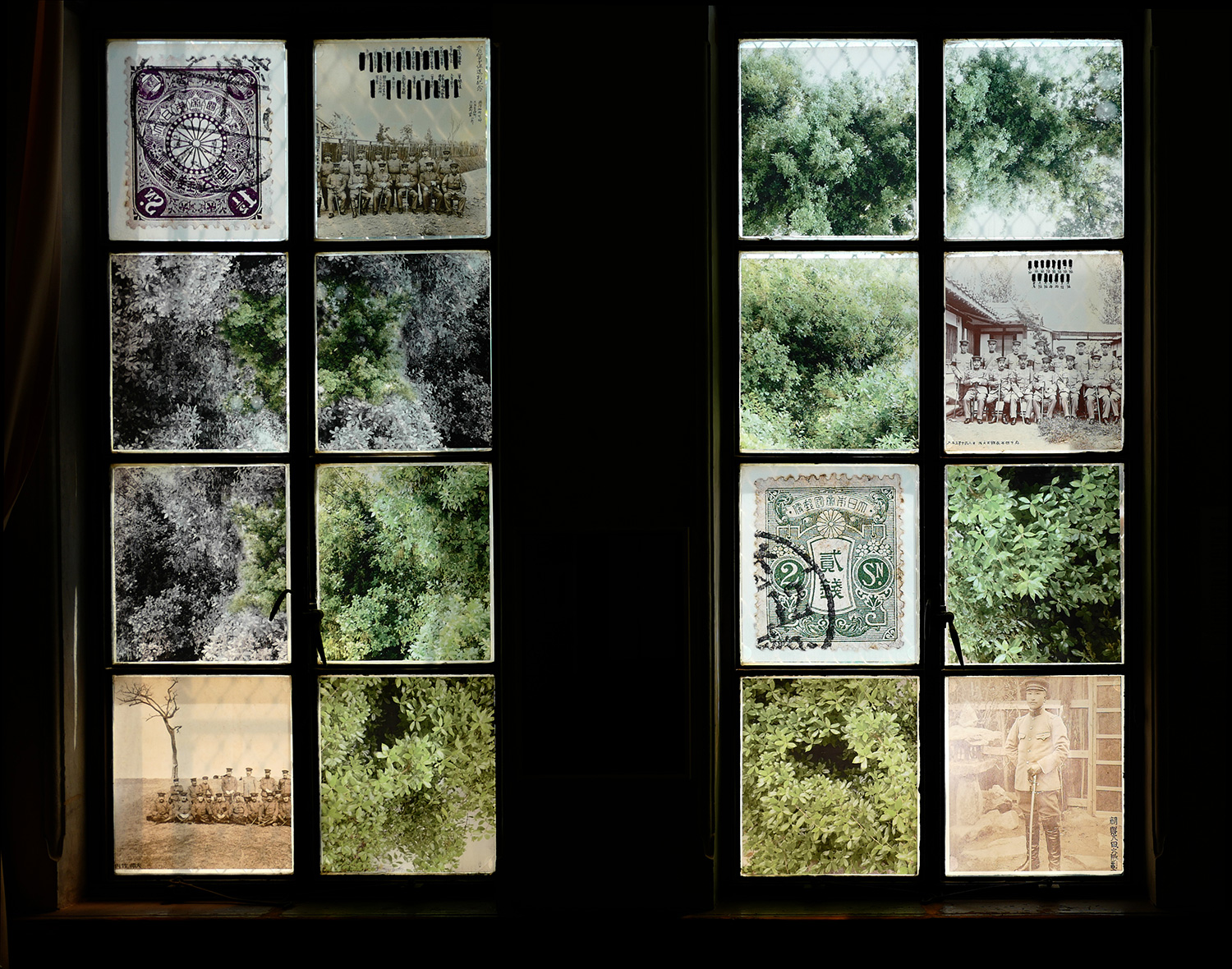

「現在と地続きの過去」への意識は、教室の窓を用いたインスタレーションにおいても顕著だ。繁った樹木の写真が窓ガラスに貼られ、窓の向こう側に街路樹があるかのように緑の光が差し込み、ステンドグラスのような荘厳な雰囲気に包まれる。裵が韓国で撮影したこれらの樹木は、移住した日本人が街路樹として好んで植えたものであり、現在その種類の樹が生えている場所がかつて日本人の居住エリアであったことを示すという。樹木の写真は、モノクロのなかにカラーが混在し、その鮮明な緑色と今も息づく命は、根強く残る差別、未解決の歴史問題、日本の占領と敗戦を経て朝鮮戦争から今に至る南北分断の状況が、現在と切り離された「過去」ではなく、現在と地続きの問題であることを示す。樹木の写真の合間には、軍隊の記録写真や消印の押された切手も配され、郵便(通信)が鉄道建設と同様に、軍事と密接に関連した産業であることを示唆する。

「戦争」を「現在の日本の領土内で起こった事象」に限定する狭窄な視野は、問題の本質を見失わせる。日本による都市建設や鉄道開発は、「近代化に貢献した」という肯定的な評価、あるいは「土地を収奪された」という糾弾、どちらに偏っても不十分だ。また、私たちの前に静謐なポートレートとして佇む元居留者たちは、植民者・支配者でありつつ、敗戦によって故郷から強制的に隔てられ、かつそのことを隠して生きてきたという点では被害者でもある。被占領者側からの糾弾する視点にのみ立つのではなく、「狭間で生きた人々」に焦点を当てる裵の視線は、韓国の大学を卒業後、日本の美術大学で学び、約20年間日本に在住して2つの視点を持つ彼女だからこそ可能になったといえる。その姿勢は、アートを通してポストコロニアルを考えるうえでも大いに示唆に富んでいる。

会場風景

公式サイト:http://kyotographie.jp/kgplus/2019/

関連レビュー

裵相順「月虹 Moon-bow」|高嶋慈:artscapeレビュー

2019/04/14(日)(高嶋慈)

KG+ 前谷開「KAPSEL」

会期:2019/04/05~2019/04/30

FINCH ARTS[京都府]

カプセルホテルの壁に描いたドローイングとともに、全裸のセルフポートレートを撮影した「KAPSEL」を2012年から継続的に制作している前谷開。「六本木クロッシング2019展:つないでみる」にも出品された同シリーズが、KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2019の同時開催イベントの個展で展示された。

白くクリーンだが無機質なカプセルホテルの個室内に座り、こちらを見据える全裸の前谷。その手には遠隔でシャッターを切るレリーズが握られ、個室の入り口の前に据えられたカメラが、四角い窓の向こう側に開いた異空間のような光景を切り取る。個室内の壁を接写したカットには、女性のヌードや男根的な突起などエロティックなドローイングや、謎めいたイメージや象徴的な目が写っており、不鮮明なブレと相まって、カプセルホテルで過ごした一夜に見た夢の感触を描き殴った夢日記のようにも見える。また、「まだ、死なないで」「Keep in touch」といった断片的な言葉も添えられる。孤独や傷つきやすさを抱えた存在、一糸まとわぬ全裸の姿がより強調するヴァルネラビリティ(被傷性)、他人や社会から遮断し保護してくれるシェルター的空間、妄想が護符のように描かれた壁、その閉鎖性や内向性を強く印象づける。

会場風景

こちらに向けられた前谷の眼差しは、無防備さと緊張感が入り交じり、凝視しているがどこか虚ろさを感じさせる。シャッターを操作するのは前谷自身だが、自分ではファインダーを覗けないため、カメラに向けられた眼差しや表情は、鏡を見るときのように完全にコントロールされたものではない。

ここで、対極的な作品として想起されるのは、横溝静の写真作品「ストレンジャー」である。横溝は、路上に面した窓のある家に住む見知らぬ住人に手紙を送り、指定した撮影日時に部屋の灯りを点けてカーテンを開けた窓辺に立ってもらうよう要請し、撮影協力に応じた彼らのポートレートを、夜の窓越しに撮影した。カメラを構える写真家の姿は夜の闇に沈む一方、灯りの点いた部屋のなかでは、窓ガラスは外界への通路ではなく、自身を映し出す「鏡」となる。見知らぬ他人(写真家)の視線に晒されていることを意識しつつ、鏡面となった窓ガラスに映る自分を眼差し続ける彼らは、自己と他者、見る/見られるという緊張感、カメラが視界に入らないという安堵と「いつ誰に撮られているかわからない」という緊張感を行き来しながら、シャッターを切ってイメージとして捕捉する決定権を写真家に無防備に委ねている。横溝は、文字通り「フレーム」として両者を区切る窓という装置を挟んで相対しつつ、「自身を凝視する眼差し」そのものを抽出する。被写体であり、かつ見る主体でもある彼らにとって、「ストレンジャー」は写真家を指すだけではなく、コントロールを外れた状態でかすめ取られた、自己像の不意打ち的な提示でもある。一方、前谷の場合、「自身を凝視する視線」の提示は、レリーズによるシャッターの遠隔操作によって他者をまったく介在せずに行なわれ、「カプセルホテル」という空間が、その閉鎖性や内向性をより強調する。

だが、「カプセルホテル」という空間は、「セルフヌード」であることとも相まって、外界からの遮断や閉鎖性、シェルターへの希求と親和性が高いだけに、そうした内向的心理と密着しすぎて作品の幅を狭めてしまうのではないだろうか。確かに「カプセルホテル」は、外界や社会から遮断してひとりになれる避難場所を象徴する一方で、個人の生を最小限に規格化されたユニットに押し込む近代的合理化や均質性の極限的装置であり、モビリティや経済格差の拡大を反映する社会的装置でもあり、立地場所は都市のなかの場所の地政学とも関わり合っている。「カプセルホテル」という主題は、そうした広範な可能性を秘めている。「自己と向き合う」作業を通じて、個の内面の凝視にとどまらず、自身を取り巻くより広範な社会性が否応なしに透けて見えてくる、そのようなシリーズとしてのさらなる成長を期待したい。

会場風景

2019/04/14(日)(高嶋慈)

佐々瞬の借家訪問、鎌田友介ミニレクチャー

東北大学青葉山キャンパス[宮城県]

仙台のアーティスト、佐々瞬が、持ち主から借りている沿岸部・新浜の住宅を、彼の友人である鎌田友介とともに訪問した。これは東日本大震災で半壊したが、当初は再びそこで暮らす意志があり、公費解体を受けず、かといって結局、別の場所での生活を始めたため、そのまま残ったものである。窓や壁の一部は壊れたまま、1階の壁には浸水の到達線も残っているが、だんだん薄くなっているらしい。昨年、荒浜の小学校は震災遺構になったが、生活の空間で解体を免れ、被害の爪痕を確認できる事例はもう少ない。佐々も、この住宅をどうするか決めているわけではないが、とにかく借りることにしたという。いずれ時間が経てば、被災した民間の住宅として重要視されるはずだ。が、すぐにはそうならないだろうから、しばらくは維持する必要がある。また、こうした場所をわれわれが今後どう使うのかも試されているように思う。そこで筆者も大学のゼミで、まずは一度ここを活用することに決めた。

佐々瞬が新浜で借りている民間住宅の外観。先の東日本大震災で被災した

佐々瞬が新浜で借りている住宅の内部

最近はほとんど海外で調査と制作を続けている現代美術家の鎌田が、仙台に滞在するということで、東北大においてミニレクチャーを依頼した。もともと彼は壊れた窓枠が絡まりあう建築的なインスタレーションを手がけていたが、近年は住宅と記憶をテーマにした作品を発表している。とくに日本統治時代の韓国、あるいは日本の移民が渡ったブラジルに建設され、今も残る日本家屋、そして戦時下において、一時アメリカに戻っていたアントニン・レーモンドが軍に協力し、効果的な焼夷弾の開発のために砂漠に建設した日本的な木造家屋を綿密に調査している。が、彼は研究者ではないので、論文を執筆するわけではない。これら一連の日本家屋のリサーチから展開された構造物のシリーズは、国際芸術センター青森のほか、各地で展示されたが、国立現代美術館ソウル館の大きな吹抜けでは、3つの住宅が重なる空間インスタレーションを展開した。すなわち、戦争、植民地、空襲、移民といった20世紀の歴史が交錯する日本家屋である。

2019/04/18(木)(五十嵐太郎)

三浦和人「ランド」

会期:2019/04/11~2019/04/23

第1会場/ギャラリー彩光舎、第2会場/ギャラリー楽風[埼玉県]

以前、 三浦和人から東日本大震災の被災地を撮影していると聞いたとき、やや違和感を覚えた記憶がある。桑沢デザイン研究所で牛腸茂雄と同級だった三浦は、同校卒業後も身近な日常の人物と光景を淡々と撮り続けてきたからだ。だが、ギャラリー彩光舎で展示された、2011年4月から1年に2〜3回のペースで撮影した「太平洋沿岸──岩手・宮城・福島」の写真を実際に見ると、三浦のスタンスがまったく変わっていないことに胸を突かれた。

三浦は被災地の建物、植生、モノなどの眺めを、6×9判あるいは6×12判のフォーマットのカメラにおさめている。その光景にはたしかに痛々しい傷跡が刻みつけられているものもあるが、非日常が日常化していくプロセスを細やかに観察し、あくまでも平静に記録していく手つきに揺るぎはない。三浦は撮影のあいだ、できる限りその土地の住人たちと交流するのを避けていたという。そんな禁欲的な姿勢を貫くことで、あまり類をみない「震災後の写真」が成立した。ただ、最初に被災地(気仙沼)を訪ねたその日の夜明け前に、神社のある高台から撮影したという2枚の写真だけはややニュアンスが違う。黒々としたトーンでプリントされた2枚の写真には、薄闇の奥で何かが蠢いているような気配が漂っており、三浦の感情の高ぶりが感じられる。このような写真をあえて外さなかったところに、彼の誠実さがあらわれているのではないだろうか。

なお、第2会場のギャラリー楽風では「埼玉──見沼・浦和」を6×6判のカメラで撮影した写真が並んでいた。こちらも基本的な撮影のスタイルは変わらない。だが東北の写真よりは、フレームの中におさめられた事物が、自然体で見る者に語りかけてくるような、親しみやすさを感じさせるものが多い。

2019/04/19(金)(飯沢耕太郎)

3つのコレクション展をまわって

20年以上が経ち、最近リニューアルを終えたり、これからリニューアルを行なう、1990年前後にオープンした近現代を扱う大型の 3つの美術館(東京、横浜、名古屋)において、それぞれに工夫を凝らし、コレクションを中心に時代の流れを振り返る展覧会がちょうど開催されている。現代美術も回顧される時期なのだろう。東京都現代美術館のリニューアル・オープン記念展「百年の編み手たち」とコレクション展示「ただいま / はじめまして」は、美術館が位置する木場の風景の変化、版画群、図書館の資料、一部の作家の蔵出し、を紹介し、圧巻のヴォリュームだった。前者は1910年代から現在までの美術史をたどるが、この作品群が一時的な企画展示ではなく、いつも常設で見ることができたら、強力な美術館になるのではないかと思う。また後者は新規購入や修復を終えた作品をとりあげる。もっとも、空間はさほど以前とは変わらず、長坂常が新しいサイン什器を担当していた。

リニューアルされた東京都現代美術館。長坂常が新しい什器を設計した

リニューアルされた東京都現代美術館

東京都現代美術館「百年の編み手たち」展示風景

東京都現代美術館「百年の編み手たち」展示風景

横浜美術館開館30周年記念の「Meet the Collection」展は、全展示室を使い、セクションごとに異なるゲスト・アーティストを迎え、その作品を設置し、展示室に色味を与えつつ、学芸員とともにコレクションを構成している。例えば、女を描いた日本画を並べた束芋の部屋、いつもの円形展示室の空間の雰囲気をがらりと変えた淺井裕介、今津景が試みた作品の対話、菅木志雄による空間への介入だ。ダイナミックなコレクションへの批評である。なお、過去の展示記録の年表を見ると、同館の建築展は1991年のフランク・ロイド・ライトのみで寂しい。

横浜美術館「Meet the Collection」より、淺井裕介のセクション

横浜美術館「Meet the Collection」より、今津景のセクション

横浜美術館「Meet the Collection」より、菅木志雄のセクション

愛知県美術館リニューアル・オープン記念である「アイチアートクロニクル展1919-2019」は、愛美社、サンサシオンからあいちトリエンナーレまで、愛知の分厚い近現代美術史を振り返る。櫃田伸也の多層的な空間の絵画、栗本百合子の建築空間に同化・異化する作品群が印象に残った。筆者が芸術監督をつとめたあいちトリエンナーレ2013で活躍したオカザえもん、山下拓也も入り、芸術祭の歴史化も痛感する。

□「百年の編み手たち─流動する日本の近現代美術─」

「MOTコレクション ただいま / はじめまして」

会期:2019年3月29日(金)〜6月16日(日)

会場:東京都現代美術館

□「Meet the Collection─アートと人と、美術館」

会期:2019年4月13日(土)〜6月23日(日)

会場:横浜美術館

□「アイチアートクロニクル 1919-2019」

会期:2019年4月2日(火)〜6月23日(日)

会場:愛知県美術館

2019/04/20(土)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)