artscapeレビュー

2016年10月15日号のレビュー/プレビュー

Triennale di Milano トリエンナーレ・ディ・ミラノ

会期:2016/04/02~2016/09/12

パラッツォ・ダルテ、トリエンナーレ会場、蒸気工場、ハンガー・ビコッカ、工科大学キャンパス、IULM大学キャンパス、ミラノ文化博物館ほか[イタリア、ミラノ]

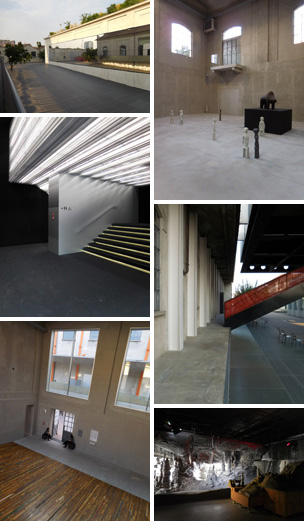

パラッツオ・アルテにて、ミラノ・トリエンナーレを見る。メイン会場では、原研哉×ブランジの「100の動詞」による日本のデザイン紹介、充実したリサーチによるイタリアデザインと女性、11の居住空間モデルの展示、アートとしての建築パヴィリオン群などが主なプログラムだった。なお、洗練されたデザインによる韓国の工芸紹介のコーナーに比べて、隣の富山を紹介するコーナーはいかにも日本的な展示手法で、世界に届かない感じがしたのは残念である。

写真:左=上から、《パラッツォ・ダルテ》、「100の動詞」、イタリアデザインと女性 右上2枚=アートとしての建築パヴィリオン群、右下=11の居住空間モデル

2016/09/09(金)(五十嵐太郎)

トレ・トーリ駅周辺

[イタリア]

郊外のトレ・トーリ駅へ。駅に何ひとつお店がないくらい、真新しいシティ・ライフの開発エリアだが、磯崎新による高層ビルは完成していた。ただし、他の高層棟はまだ建設中である。駅の周辺にはザハ・ハディドやダニエル・リベスキンドによる強い個性の集合住宅が建っている。いずれも建築家の名前が、施設の名称についているところに感心させられた。日本ではひどいバッシングを招くから、ありえないだろう。

写真:上=磯崎新による高層ビル 左下=ザハ・ハディドによる集合住宅 右下=ダニエル・リベスキンドによる集合住宅

2016/09/09(金)(五十嵐太郎)

OMA《プラダ財団》

[イタリア、ミラノ]

竣工:2015年

OMAが蒸留場をリノベーション+新築したプラダ財団へ。エッジのある現代美術の展示も刺激的だったが、何より建築がすごい。あらゆる細部、素材の選び方、組み合わせ、構造がことごとく精密にセオリーを外し、なんとも言語化しづらい異様な濃密空間が出現している。ミースへのオマージュも興味深い。いわばヘタウマの極致に到達したと言うべきか。

2016/09/09(金)(五十嵐太郎)

没後110年 カリエール 展

会期:2016/09/10~2016/11/20

損保ジャパン日本興亜美術館[東京都]

カリエールって地味であまり人気はないけど、けっこう好きな画家。1849年生まれだから印象派やポスト印象派と同世代で、ぼんやりとした画風も印象派に近いが、ほとんど色彩がなく印象派でもポスト印象派でもない。しばしば象徴主義に括られるけど、描いてるものは身近なモチーフが多く世俗的。しかもモノでも光でもなく、そのあいだにある空気を描いてるような印象だ。また、顔などに焦点を合わせて服や背景をぼかし、色彩もほぼセピア色である点は写真を意識したのか。あえていえばフェルメールに近い。そんな微妙な立ち位置もあるのか、作品を見る機会は少なく、10年前に西洋美術館で開かれた「ロダンとカリエール展」以来だ。ちなみに作品の大半は画家の子孫にあたるフランスの個人コレクションと、新潟市美術館から借り入れたもの。カリイレール展、なんてね。

2016/09/09(金)(村田真)

明楽和記展

会期:2016/08/27~2016/09/10

CAS[大阪府]

明楽和記(あきらかずき)はこれまで、色鉛筆やカラー電球といった規格化された既成品を用いて、「空間に色を置く」ことで作品を制作してきた。本展では、ターナーアクリルガッシュの6色と12色セットの絵具の色と配列に基づき、「他のアーティストの美術作品」を選んで配置するという、プロブレマティックな試みが発表された。

明楽の試みは、「絵画とは、既製品の絵具を選択してキャンバスに配置することである」というデュシャン的な思考を、白いキャンバス平面からホワイトキューブの空間へと拡張し、そこに置かれる美術作品を「色」と見なすことで成立している。出品作の《12 colors》は、アート作品のレンタル会社に、絵具セットの12色と一致する作品のセレクトを依頼し、借用して展示したもの。パーマネントレッド、パーマネントスカーレット、パーマネントイエローディープ、パーマネント レモン、パーマネントグリーンライト、パーマネントグリーンミドル、スカイブルー、コバルトブルーヒュー、バイオレット 、バーントシェナー、ジェットブラック、ホワイトの順に、計12枚の絵画作品が壁に横一列に並べられている。「色」という多律的な基準を採用し、メーカーの絵具セットの色数という規格に準じ、作品の選択すらもレンタル会社という他者に委ねることで、システムの明快さと他律性を徹底させた《12 colors》に対して、《6 colors》はより複雑な問題を抱え込んでいる。

明楽和記《12colors》 会場風景

《6 colors》では、「赤」としてアンディ・ウォーホル《Mao-Portfolio (Sunday B. Morning)》、「黄」として越野潤《work 16-11》、「緑」として冨井大裕《stacked container (no base)》、「青」として福田真知《jewel_hikari》、「黒」として椎原保《風景の建築》、「白」として今井祝雄《記憶の陰影058─スクリーン》が一部屋に展示されている。毛沢東のポートレイトを共産党カラーの「赤」とともにシルクスクリーンで複製したウォーホル、透明アクリルの直方体の表面をシルクスクリーンで黄色く均質に塗装した越野、緑色のプラスチック製ボックスをジャッドよろしく積み上げてミニマル・アートを軽やかに解体する冨井、濃度1%にした画像を数百枚重ね合わせ、知覚の臨界を漂うような揺らぎを映像として提示する福田、黒く細い針金を用いてドローイングの線の運動を半立体的に立ち上げる椎原、キャンバス状の矩形を白い布で覆って凸凹を浮かび上がらせた今井。これらはいずれも、明楽が各作家から借用し、あるいは自身のコレクションから選んでいるという。

明楽和記《6 colors》会場風景

赤として Andy Warhol《Mao-Portfolio (Sunday B. Morning)》

黄として 越野潤《work 16-11》

緑として 冨井大裕《stacked container (no base)》

青として 福田真知《jewel_hikari》

黒として 椎原保《風景の建築》

白として 今井祝雄《記憶の陰影058─スクリーン》

ここで、《6 colors》を《12 colors》から分かつ分岐点は、4点挙げられる。明楽自身の選択によること(主観的な好みや判断の入る余地があること)、メディアの多様性(絵画、版画、立体、映像)、キャンバス=壁の一面だけでなく展示室の空間全体への配置、そして作家名と作品名がキャプションに記されていること。ここで浮上するのは、「作品」と「キュレーション」の境界についての問いである。

では、明楽の作品は、キュレーションのパロディなのだろうか。あるいは、キュレーターが作家化することへの辛辣な皮肉なのだろうか。《6 colors》は、若手から巨匠まで、多様なメディアの作品を選択し、バランス良く配置することで、グループ展の「キュレーション」を擬態するかのように見える。だがここで起こっているのは、「作品」という複雑な総体が、その構成要素の一部にすぎない「色」という視覚情報に従属する、という転倒である。ただし、選択の基準が「色」である必然性はどこにもない。マーティン・クリードよろしく「キャンバスや紙の規格サイズ順に並べる」、あるいは「作家名のアルファベット順に並べる」「作品名でしりとりをして並べる」など、無数の基準がありえ、恣意的なルールの設定に基づくゲーム性へと逸脱していくからだ。こうして明楽の試みは、「色」という基準が恣意的で交換可能なことを示すことで、キュレーションを「選択と配置」へと還元し、相対化してしまう。

だが一方で、「色」という基準への一元化は、そこに還元されない余剰部分をむしろはみ出させ、前景化させる。例えば、冨井の作品であれば既成の日用品を用いたミニマル・アートの軽やかな脱構築、椎原の作品であれば幾何学的な線描が重なり合う繊細な表情の中に、「線と空間」「2次元と3次元」「形態と認識」という問題が見出されるだろう。こうして「色」という基準が破綻するとき、作品どうしの関係はバラバラに分解し、関連づけたり対照化して見ることができなくなってしまう。明楽の試みは、捨象されたものの豊かさや幅を想起させることで、歴史的・社会的・概念的文脈や関係性の提示というキュレーションの本質的条件を逆説的に照射させていた。

2016/09/10(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)