artscapeレビュー

2011年07月15日号のレビュー/プレビュー

没後10年:三尾公三のまなざし

会期:2011/05/25~2011/06/14

京都造形芸術大学 ギャルリ・オーブ[京都府]

岐阜県美術館からの巡回展。エアブラシを用いた手法による幻想的な作品で時代を風靡した三尾公三(1923~2000)。週刊誌『FOCUS』の表紙絵などで広く知られる作家だが、今展には60年代以降の絵画を中心に、エスキースやデッサンなども展示され、その制作工程もうかがい知ることができる内容となっていた。私はここで初めて知ったのだが三尾がエアブラシを使い始めたのは40歳を過ぎてからのことだという。なんと43歳のときに京都市工業試験所塗装科の夜間部に1年通って吹き付け技法を習得している。大学では日本画を学び、卒業後に洋画表現に転向、その後もセメントを用いた表現などを行なっている。そんな転機の都度、それまで使用していた画材や作品を友人に譲ったり焼却し、ほぼすべてを処分したというエピソードも興味深い。異次元世界に誘うような作品の圧倒的画力もさることながら、美術制作の常識や枠組みを超え、常に表現の可能性を模索する作家の、たゆむことのない制作姿勢や過去を絶つ覚悟にも打たれる思いがした。表現を学ぶ若い学生たちにぜひ見てほしい思った展覧会。

2011/05/25(水)(酒井千穂)

新incubation On a Knife Edge──二つの向こう岸

会期:2011/05/31~2011/07/10

京都芸術センター[京都府]

若手とベテラン作家の表現を二つの個展として同時に紹介するシリーズ「新incubation」。3回目の今回は、松井智惠とHyon Gyon(ヒョンギョン)が展示を行なった。松井は近年、シリーズで発表している映像《HEIDI(ハイジ)》の新作を3点。Hyon Gyonは強烈な色彩と描き込みの迫力が印象的な平面作品、映像インスタレーションなどを展開。元小学校である会場の手洗い場や教室などを背景にした松井の新作映像《HEIDI51》は、学校という場所を懐かしむ密やかな喜びと同時に、時の経過を自覚させるような追憶の哀愁と現実の空しさも帯びている。韓国の巫俗信仰であり災いを払うという儀式「クッ」をモチーフにしたHyon Gyonの作品は、その儀式が映し出されるスクリーンの背面のパネルにたくさんの包丁が刺さっていたり、暴力的なイメージも強列で松井作品と対極にあるような印象。しかし女性ならではの感覚的な知覚や経験から発せられる表現の、自己と他者、生きる時間をめぐる観察はどちらも鋭く心に残る。

2011/05/31(火)、2011/06/27(月)(酒井千穂)

山本真人「The messy room」

会期:2011/05/23~2011/06/04

表参道画廊[東京都]

毎年5月末から6月初めの時期に、日本写真協会が主催して開催される「東京写真月間」。富士フイルムフォトサロンの「日本写真協会賞受賞作品展」(5月27日~6月2日)をはじめとして多彩な行事が行なわれるが、都内のギャラリーでも関連した展覧会が企画されている。渋谷区神宮前の表参道画廊では、東京国立近代美術館の増田玲の企画で山本真人の個展が開催された。山本の展示を見るのは初めてだが、なかなか力のある写真作家だと思う。

展示作品は「陽の目をみることなくしまわれていた大量のネガ」から、画面の大部分を黒く潰してプリントした写真を古風なフレームにおさめた「The last whisper」と、トイレットペーパー、テープなど、日常的なオブジェを配した鏡を空に向けて雲を写し込んだ「Euclid’s talk in sleep」の二つのシリーズである。どちらも見る者の感情を上手に揺さぶる的確な画面構成で、布や椅子を使った作品のインスタレーションもよく考えられている。どちらの作品にも、ほのかにユーモラスな感触が漂っているのがなかなかいい。会場に本がおいてあったので気づいたのだが、山本は以前に、蜂巣敦著の『殺人現場を歩く』(ミリオン出版、2003)、『殺人現場を歩く2』(同、2006)の写真撮影も担当していた。これら凄みのある「現場写真」は気になっていたので、「なるほど」という感じがするとともに、多様な方向に柔らかく伸び広がっていく才能の持ち主であることがわかった。次の作品にも注目していきたい。

2011/06/01(水)(飯沢耕太郎)

尾形一郎/尾形優「ナミビア:室内の砂丘」

会期:2011/05/30~2011/06/11

[東京都]

会場:ギャラリーせいほう/ときの忘れもの

尾形一郎、尾形優が共作した『HOUSE』(FOIL、2009)は、ギリシアの鳩小屋、沖縄の「構成主義」的なビル、メキシコの「ウルトラバロック」様式の教会など、世界各地のヴァナキュラーな建築物を独自の視点でとらえ直した刺激的な写真集だった。そのなかで、最も異彩を放っていた「ナミビア:室内の砂丘」シリーズの展覧会が、東京・銀座のギャラリーせいほうと、南青山のときの忘れもので同時に実現した。ギャラリーせいほうには「大作7点」が、ときの忘れものには「20点組の初のポートフォリオ」が展示されている。

2006年にアフリカ大陸南部のナミビアの砂漠地帯で撮影されたこのシリーズの被写体は、約100年前のダイヤモンド・ラッシュの時に入植したドイツ人たちが住みついた建物である。それらは、当時流行していたゼツェッシオン様式でつくられているが、その後見捨てられて空き家になり、部屋の中まで砂が入り込んできている。その自然と人工物がせめぎあう眺めが、なんともシュールなのが興味深い。展覧会に寄せたコメントで、自身建築家でもある二人が「建築という方法で、どこまで人の心の深層や無意識の領域が表現できるか」と書いているが、まさにその設定にぴったりの被写体といえるだろう。家を建てたドイツ人にも、それを撮影した二人にも、また写真を見るわれわれ観客にも、まったく予想もつかなかった光景がそこに広がっていて、見ていると「こんな場所が本当にあるのか」と、どことなく宙にさらわれるような気分になってくる。作品のフレーミングや配置も、さすがに建築家らしく細部までしっかりと整えられていた。

2011/06/02(木)(飯沢耕太郎)

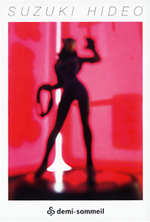

鈴木秀ヲ「輪郭の眺め」

会期:2011/05/24~2011/06/04

ギャルリ ドゥミ・ソメーユ[東京都]

鈴木秀ヲの新境地である。これまでの彼の仕事は、1995年の写真集『パーテル・ノステル[少年の科学]』(Mole)によく表われているように、「オブジェ少年」の夢想を形にしたような、端正で構築的なモノクローム作品が中心だった。ところが、今回の「輪郭の眺め」では、これまでの仮面をかなぐり捨てるように、夢想の方向を大人のエロティシズムに転換させている。

鈴木がテーマとして選んだのはベティ・ペイジ。これには驚いた。ベティ・ペイジといえば「アンダーグラウンドのマリリン・モンロー」と称された1950~60年代のカルト・モデルである。特にあられもない衣裳に身を包んで、ボンデージ系の雑誌のためにポーズとった写真で、密かな、だが根強い人気を誇っていた。1980年代以降、そのコケティッシュな魅力あふれる写真群はふたたび注目されるようになり、2005年には伝記映画まで公開されている。鈴木がベティ・ペイジ・フリークだったとはまったく知らなかったが、写真集や雑誌の写真図版から複写したプリントを、コラージュ的に配置した展示はかなり面白かった。緑と赤の画像をずらしてプリントし、立体写真のような効果を出したり、特徴的なスカーレットの色味を強調したり、画像の一部をわざとぼかしたりする操作を加えることで、現実と幻想の間をふわふわと漂うような気分が生じてきている。あまり肩肘張らずに、どこか楽しげに、余裕を持ってイメージと戯れている様子が伝わってきた。このアイディアと手法は、ベティ・ペイジ以外の時代のイコンにも応用が利くのではないだろうか。

2011/06/02(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)