artscapeレビュー

2011年07月15日号のレビュー/プレビュー

トウヤマタケオ+阿部海太郎「2台のピアノによる演奏会 in 京都」

会期:2011/06/19

元・立誠小学校[京都府]

音楽家のトウヤマタケオ、阿部海太郎によるピアノの連弾コンサート。それぞれのソロ演奏とアンサンブルで構成されたライブだったのだが、《テーブルクロスのバレエ第二番》《果物のセレナーデ》《19本の薔薇》など、プログラムに記された楽曲のタイトルがまずどれも絵本のそれのように素敵なので始まるのが待ち遠しくなってしまった。このライブのもうひとつの主役は会場である元・立誠小学校でずっと使われていた古いグランドピアノ。約80年前のドイツ製のものだという。もう一台は別のピアノだったが、二人の演奏とともに、それらの音の違いにも耳を傾ける。雨上がりの夕方、会場に吹きこんでくる風も清々しくなんとも贅沢なひとときだった。私は初めて二人の演奏を聴いたのだがもちろんすっかりファンに。

2011/06/19(日)(酒井千穂)

les signes:五影華子・寺脇さやか

会期:2011/06/20~2011/06/25

Oギャラリーeyes[大阪府]

さまざまな媒体を通して日常に氾濫する情報は瞬く間に消費されていくが、ときに断片と化したそれらの“残像”だけが記憶として浮かび上がってくるという経験は誰にでもあることだろう。今展は、記憶や経験から呼び起こされるそのような像や現象から、新たなイメージが生うまれるという創作の兆候に注目し、企画された展覧会。近くで見ると絵の具の厚みとダイナミックな筆致が確認できるが、靄のかかった朧げな光景だが目に見えない湿気の触感やその重みも想起させる五影の油彩画と、雑誌やグラビア、アダルトビデオに登場する女性のイメージをモチーフに描く寺脇の作品が展示された。それぞれまったく異なる作風なのだが、不思議にも展示にあまり違和感がなかったのが興味深い二人展。

2011/06/20(月)(酒井千穂)

「ジパング」展

会期:2011/06/02~2011/06/09

日本橋タカシマヤ[東京都]

いかにもミヅマさんらしいキュレーションで、会田誠、山口晃、天明屋尚など、ジャポネスクの現代アートが大集合していた。多くの作家は知っているので新しい発見は少なかったが、展示された場所は興味深い。こういう表現がとうとう百貨店に進出したとも言えるのだが、そもそも百貨店向きのアートであり、これが本来の正しい場所かもしれない。「ジパング」というテーマと関係なく、池田学による精緻な建築的ドローイングや、指江昌克の球体建築は、やはり目を悦ばせてくれる。

2011/06/21(火)(五十嵐太郎)

ロバート・フランク写真展 Part I 「Outside My Window」

会期:2011/06/02~2011/07/30

gallery bauhaus[東京都]

ロバート・フランクの写真集『私の手の詩』(1972)、『Flower is......』(1987)の発行元である邑元舍代表の元村和彦は、長年にわたるフランクとの交友の間に彼のプリントを多数所持するようになった。その一部を二部構成で紹介するのが今回の展示で、夏休みを挟んで9月3日~10月29日には Part II 「Flower Is」が開催される。

Part I 「Outside My Window」の展示は、1950年代初頭のパリやロンドンでのスナップショットから、1958年の写真集『アメリカ人(The Americans)』の時代を経て、1970年代以降の複数の写真をコラージュ的に構成する実験的な作品まで多岐にわたっている。だがそこには、あくまでも日常の事物に寄り添いながら、自らの生の流れに沿って写真を綴れ織りのように編み上げていこうとするフランクの志向をはっきりと見ることができる。1974年に愛娘、アンドレアの飛行機事故死を受けて制作したコラージュ作品には、「SKY」「ANDREA DIED DEC.28 th 1974」という書き込みがあり、鎮魂と作品制作の行為が切れ目なく融合していることが見てとれる。このような生と写真のアマルガムをめざすあり方は、1970年代以降、むしろアメリカの写真家たちよりは深瀬昌久、荒木経惟、鈴木清といった日本の「私写真」の写真家たちに受け継がれていったのではないだろうか。フランクは日本の現代写真家たちとの親密な交流で知られているが、それはその作品世界の基層が共通しているからではないかと思う。

会場に作家の埴谷雄高が『私の手の詩』に寄せた文章の一部を抜粋して掲げてあった。「事物も人間も、それを凝視すればするほど、見られるものと見るものとのあいだの内的なかかわりをあきらかにして、生と存在の端的な秘密を私達に示すのである」。たしかにフランクの写真を見ていると、そこから「生と存在の端的な秘密」が生々しい切り口で浮かび上がってくるように感じる。見慣れていたものが見慣れない異物に変貌する瞬間を、恐ろしく的確に捉える彼の特異な眼差しのあり方を、あらためて確認することができた。

2011/06/22(水)(飯沢耕太郎)

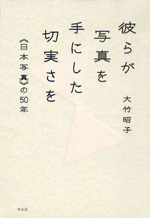

大竹昭子『彼らが写真を手にした切実さを 《日本写真》の50年』

発行所:平凡社

発行日:2011年6月20日

大竹昭子を写真の世界に引きずり込んだのはどうやら僕だったらしい。大竹が写真について最初に本格的に取り組んだのは、のちに『眼の狩人──戦後写真家たちが描いた軌跡』(新潮社、1994)にまとめられる写真家インタビューを『藝術新潮』に連載したことだったのだが、たしかに彼女を同誌編集部に紹介したのは僕だった。本書『彼らが写真を手にした切実さを 《日本写真》の50年』の刊行記念のトークイベント(青山ブックセンター本店、6月22日)で大竹に指摘されて、なぜそれまでまったく写真論など書いていなかった彼女を推薦したのかについて記憶を辿ってみたのだが、どうもうまく思い出せない。ともかくその選択は結果的に大当たりだったわけで、大竹はその後も日本の写真表現の現場をフォローし続け、本書の執筆にまで至った。ほぼ同世代の書き手として、僕は彼女の写真についての見方に信頼を寄せている。ごく稀に意見が分かれることがあるのだが、ネガティブに反応するつもりはなく、それはそれで教えられることが多い。

本書は大きく二部に分かれ、第一部では『眼の狩人』に収録された文章から森山大道、中平卓馬、荒木経惟、篠山紀信が取りあげられている。そして第二部では「新しい潮流の出現」として、1990年代以降に登場してきた佐内正史、藤代冥砂、長島有里枝、蜷川実花、大橋仁についてのインタビュー評論が並ぶ。こちらは『真夜中』に2008~2009年に連載した記事に加筆したものだ。さらに補論として、書き下ろしのホンマタカシ論「写真と現代美術のあいだ」「《日本写真》について考える」「中平卓馬の写真家覚悟」といった文章が付け加えられている。

全体を通して浮かび上がってくるのは、これらの写真家たちが1960年代以来半世紀にわたってつくり上げてきた《日本写真》とは何なのかという問いかけだ。このことについては、まだ完全に答えが出ているわけではない。だが、大竹が提起した「生命とマシンと外界とが三つどもえになった写真の現場」において、「感情や無意識の領域をもかかえ込んだ、混沌とした人間のありようそのものとむきあおうとする意志」を貫き通していこうとする写真家たちの営みを《日本写真》と呼ぶことについては、僕もまったく異存はない。これから先、《日本写真》のあり方をもっと細やかに確認し、検討していく試みが必要になってくるはずで、僕自身もそのことについて本気で考えていかなければならない時期がきているのではないかと感じている。

2011/06/22(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)