artscapeレビュー

2017年04月15日号のレビュー/プレビュー

岡登志子『緑のテーブル』

会期:2017/03/29

若きピナ・バウシュが師事したことでも知られるクルト・ヨースの代表作『緑のテーブル』(1932)を題材に、岡登志子(アンサンブル・ゾネ)が「新たな作品構築」を試みた。このプロジェクトにはさらにひとつ、大野一雄舞踏研究所が主催している側面があり、大野慶人が作品監修しているだけではなく、本研究所がここ数年行なってきたアーカイブの活動にも関連した公演だった。〈ヨースの代表作〉×〈岡登志子の作品〉×〈大野慶人監修と出演〉×〈大野一雄舞踏研究所のアーカイブの活動〉と複雑ともいえるが、観客にとって多くの入口がある企画ともいえるだろう。その中心に置かれているのは、かつて、在命時には、ヨース本人が振り付け指導を行ない、死後も、娘のアンナ・マルカートが父の遺志を継いでいた演出を、アンナも亡くなってしまった後、どのように継承できるのかというのがテーマのようだ。再演作品の上演は、何によってアイデンティファイされるのか(まさにその作品であると保証されるのか)。あるいはこの『緑のテーブル』がまさに『緑のテーブル』であるという事実性はどこで保証されるのか。「アーカイブ」という側面からすれば、この点は間違いなく重要であると思われるが、その一方、『緑のテーブル』は今日的にどう解釈されうるのかという課題も、このプロジェクトは同時に抱えていた。ヨースにゆかりのある大学に通った経歴のある岡が振り付けを担当したのは、そうした背景があったようだ。もちろん、「継承」と「創造」はアーカイブというものの両軸であるべきだ。とはいえ、振り付けのどこがヨースからの「継承」でどこが岡の「創造(創作)」なのかがある程度はっきりしていないと、その判別ができない。岡とヨースの振り付けの双方に精通している者ならば、わけなくそこを理解し楽しめるのかもしれないが、それを観客に期待するのは流石にハイコンテクスト過ぎるだろう。アフタートーク(舞踊研究者の古後奈緒子氏と大野一雄舞踏研究所の溝端俊夫氏による)で判明したことなのだが、クルト・ヨース側に上演許可を求めたらNGの返答が来てしまい、急遽、振り付けを大幅に変更したのだそうだ。例えば、緑色のテーブルは白く塗られた。そういう発言は、とても重要だ。そう思うと、こうしたアフタートーク(調査や考察の言葉)と上演を混在させたような発表のスタイルがあってもいい気がする。アフタートーク(この日の一回目の上演のためのこのアフタートークは、直後の二回目の上演にとっては「ビフォアトーク」でもあり、どちらの観客も聞くことができた)では「ネタバレ」という言葉が二人から頻発していた。鑑賞者にネタバレしないようにとの配慮の意識が話者たちに強くあったわけだけれど、そして確かに従来型の「舞台上演の鑑賞」にこだわるならば、その配慮は正しいかもしれない。しかし、アーカイブの前提があっての上演であるのならば、事実性を高めた方が鑑賞の質は高まるように思うのだが、どうだろう。

2017/03/29(水)(木村覚)

プレビュー:akakilike『家族写真』

会期:2017/05/19~2017/05/21

京都芸術センター[京都府]

客席空間の壁際で、あるいは一番奥で、暗闇に身を潜めて三脚を構えた写真家が、舞台上のパフォーマンスを撮影する。その時、写真家の身体は(上演中の舞台にとっても観客の意識においても)限りなく消去され、「不在」のものと化している。ところが本公演『家族写真』は、写真家も「出演者」として舞台に上がり、ダンサーや俳優らと「家族」の一員を演じつつ、舞台上で同時進行的に「撮影」を行なうというものだ。写真家の「撮る」身体や行為の露出・前景化がまずは企図される。この作品は、演出家、振付家と写真家が共同制作する企画『わたしは、春になったら写真と劇場の未来のために山に登ることにした』のひとつとして、2016年8月に京都のアトリエ劇研で上演された。また、舞台上で写真家・前谷開が撮影した写真作品は、個展「Drama researchと自撮りの技術」として、12月に京都のDivisionで展示された(それぞれの詳細は、下記のレビューをご覧いただきたい)。

再演となる今回は、前回の出演者6名に加え、ダンサーの佐藤健大郎が新たに参加する。演出の倉田翠によれば、出演者たちが同じようにテーブルを囲みつつ、少しずつ変化が入ってきて、物語が「家族」の外に広がり、再演というより再制作の形に近いという。「家族」という単位のフィクショナルな危うさと強固さ、それをメタフォリカルなレベルで支える「簡易テーブル」という舞台装置、団らん/葬儀といった集合的な行為や依存/苛立ちといった愛憎的な感情を抽象化した運動、さらには写真家の「撮る」身体の露出・前景化、「見る」視線と「見られる」客体との往還、「フィクション」とその記録行為の併存、舞台のフレームと写真撮影のフレームの二重化/ズレなど、本作の魅力は尽きないが、そこにどう新たな変化が加わるのか、非常に楽しみだ。

撮影:守屋友樹

関連レビュー

前谷開「Drama researchと自撮りの技術」|高嶋慈:artscapeレビュー

2017/03/29(水)(高嶋慈)

磯崎新《カイシャ・フォーラム》

[スペイン]

バルセロナ・パヴィリオン向かいのCAIXAフォーラムへ。19世紀のアールヌーボーの工場を文化施設にリノベーションしたもの。スペインで人気がある磯崎新が設計にかかわった。地下に降りて入るが、少しミースへのオマージュ的な場も設けている。大英博物館からの中世展示を開催中だが、カタロニア美術館の後だとさすがに見劣りがする。

2017/03/29(水)(五十嵐太郎)

磯崎新《サンジョルディ・パレス》、サンティアゴ・カラトラバ《モンジュイックタワー》ほか

[スペイン]

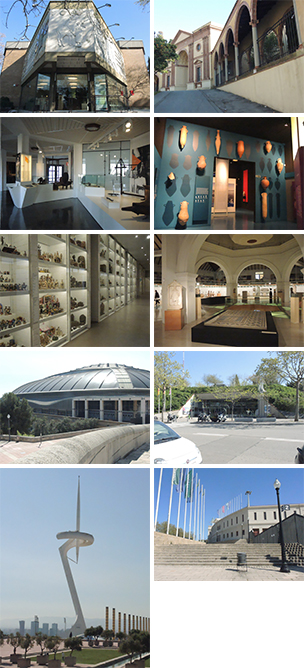

民族学博物館は三角形の単位を反復するプランで、必然的に什器や展示デザインもそれにあわせてつくられている。下階には収蔵庫の外周を見せる空間もあった。カタルーニャ考古学博物館もやや変形プランだが、展示の見せ方は面白い。円形の上階にあがると、周囲をぐるりと図書館の本棚が囲む。モンジュイックの丘は、磯崎新のサンジョルディ・パレス、カラトラバのタワー、オリンピック・スタジアムが、レガシーとしていまも残ると同時に、各種のミュージアム群も万博のレガシーとして本当によく揃う。都市開発とセットとはいえ、日本のポスト万博・オリンピックとだいぶ状況が違う。

写真:左上3枚=民族学博物館、左下=《サンジョルディ・パレス》、《モンジュイックタワー》、右上3枚=カタルーニャ考古学博物館、右下=オリンピック・スポーツ博物館、オリンピック・スタジアム

2017/03/29(水)(五十嵐太郎)

ホセ・ルイ・セルト《ミロ美術館》

[スペイン]

ポストモダン的な《カタルーニャ美術館》に対し、ホセ・ルイ・セルトによるジョアン・ミロ財団は、品がよいモダニズムによるストレートな展示空間で、美術家と建築家の相互信頼さえ感じられる。弧を描く採光装置が屋根に並ぶ特徴的な外観、床レベルをゆるやかなスロープでつなぐシークエンスなど、清々しい。ミロ財団では、企画展「Self-organization」で1960年代以降の、自らが主体となる語りを回復するアートの流れをたどる。

2017/03/29(水)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)