artscapeレビュー

2017年04月15日号のレビュー/プレビュー

総合開館20周年記念 夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史 総集編

会期:2017/03/07~2017/05/07

東京都写真美術館 3階展示室[東京都]

幕末・明治期の写真の研究はあまり目立つ分野ではないのだが、ここ10年あまりのあいだに新たな発見が相次ぎ、大きく進展している。その変化をもたらす大きな要因になったのが、東京都写真美術館で4回にわたって開催された「夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史」展だったことは間違いない。2007年の「関東編」を皮切りに、「中部・近畿・中国地方編」(2009)、「四国・九州・沖縄編」(2011)、「北海道・東北編」(2013)と続き、今回その「総集編」が開催されることになった。

同館学芸員の三井圭司が主導したこの展覧会の企画は、まず全国の博物館、図書館、資料館などへのアンケート調査から開始された。アンケートを送付した7987機関のうち、2996機関から回答があり、そのうち358機関に写真が所蔵されていることがわかった。そのことによって、幕末・明治期の「初期写真」の全国的な分布が明らかになり、意外な場所、人物同士の写真の結びつきも見えてきたのだ。

これまでと同様に、今回の「総集編」でも「であい」、「まなび」、「ひろがり」という3部構成で写真が配置されている。西欧諸国から伝えられた写真術に日本人がどのように「であい」、その技術を「まなび」とり、いかに社会のなかに定着、拡大していったのか、そのプロセスを、重要文化財を多数含む実物の写真群でたどる展示は、じつに味わい深く、眼を愉しませてくれる。名刺版の肖像写真を少し高い場所に立てて展示し、写真台紙の表と裏を同時に見せる。また、アルバムを見せる時に、開いたページ以外の写真は複写して横の壁にスライド映写するといった、これまでの展覧会で積み上げられてきた観客への配慮も、すっかり板についてきた。今後の「初期写真」の展示企画の、モデルケースになっていくのではないだろうか。

展示作品の総出品点数が375点におよび、写真を所蔵する機関からの要請で展示期間が限られるため、会期中に4回の展示替えを行なうのだという。観客にとっては、やや不親切なスケジュールになってしまったのが残念だ。また、各作品のキャプションも、もう少し丁寧に、時代背景も含めて記述してほしかった。細かなことだが、そのあたりが少し気になった。

2017/03/06(月)(飯沢耕太郎)

ミュシャ展

会期:2017/03/08~2017/06/05

国立新美術館[東京都]

国立新美術館ができて10年経つが、今回ほど天井の高い巨大空間を生かしきれた展覧会はないと思った。あ、いま思い出したけど「貴婦人と一角獣」展は少し生かしてたっけ。ともあれ貧乏人なもんで、展覧会を見るたびに壁の上半分がもったいないなあと思っていたのだ。とにかく作品がデカイ。最大6×8メートルの大画面が20点もあるから壮観だ。作品の上辺と天井のあいだにほとんど隙間がない! もうそれだけで感動してしまう。アルフォンス・ミュシャの《スラブ叙事詩》シリーズのことだ。だいたい、こんな大きなキャンバスがあった(つくった)ことにも感心する。画面の縁を見ると、額縁の奥にハトメがついているのが見えるので、おそらく木枠に張らず、額縁の裏側から引っ張って留めているのだろう。なるほど、これなら外して丸めれば搬送は比較的楽だ。

さて、ミュシャといえば、一般には19世紀末のパリの街を飾った華麗なポスターで知られるアールヌーヴォーの画家(というよりデザイナー)だが、その後のことはあまり知られていない。1910年に50歳で故郷ボヘミアに戻ってから、自己のルーツであるスラブ民族のアイデンティティをテーマにした《スラブ叙事詩》に着手、16年ほどを費やして全20点を完成させた。これは各画面とも人物が数十人単位で登場する壮大な物語画で、描写力は見事というほかない。どっちかというと印象派以前の写実絵画だが、一方で輪郭がはっきりしているうえ塗り方も平坦なので、ペインティングというよりイラストレーションにも近い。完成したのは、ダダやシュルレアリスム、抽象が出そろった1926年のことだから、テーマもスタイルもすでに時代遅れと見なされたことだろう。しかも第二次大戦後チェコは共産圏に入ったこともあって、これほどの超大作なのにほとんど知られることがなかったのだ。芸術作品にも制作するタイミング、発表するタイミングというものが重要なんですね。

2017/03/07(火)(村田真)

村川拓也『Fools speak while wise men listen』

会期:2017/03/09~2017/03/12

アトリエ劇研[京都府]

気鋭の演出家、村川拓也による演劇作品『Fools speak while wise men listen』の再演(2016年9月の初演については、以下のレビューを参照)。本作は、日本人と中国人の「対話」計4組が、ほぼ同じ内容を4セット反復するという基本構造で構成される。同じ「対話」が発話の「間(ま)」や声・身振りのトーンを少しずつ変えて、「(演出家不在の)稽古風景」のように何度も繰り返されるなか、「対話」における不均衡な関係が露わになるとともに、「反復構造とズレ」によって「演劇(本物らしさ)と認知」の問題に言及し、モノローグ/ダイアローグという演劇の構造を鋭く照射する作品であった。

今回の再演では、初演と同じ2組に加えて、再演バージョンの2組の「対話」が新たに追加された。この変更は、「演劇と認知」「他者への想像力」という本作の2つの(根本的には同根の)主題に大きく関わるものであるため、以下では、再演での変更ポイントに焦点を当てて考察する。

『Fools speak while wise men listen』は、これまでの村川作品と同様、ごくシンプルな構造と舞台装置で成り立つ。床に白線テープで示された矩形のフレームの中で、日本人と中国人が対面し、マイクを手に持ち、初対面の挨拶と自己紹介に始まり、雑談めいた会話を日本語で行なう。話題は初演時の「結婚と国籍」「パンダ」に加え、「互いの国への好感度」「国歌」だ。ここで興味深いのは、再演で追加された「互いの国への好感度」について話す1組である。「日本社会はルールが多くて、圧力を感じる。でも、日本の大学の友達に中国の印象を聞くと、よく分からない、何か怖いってよく言われる」と話す中国人男性。日本人男性は、「時間をかければ分かり合えると思う。国家でなく個人どうしなら」と応答し、「日本、好きですか?」と問いかけるが、会話はそこでブツ切れになり、2人はマイクを置いて退場してしまう。この「対話」が真に興味深い様相を帯びるのは、後半の2セットだ。3セット目、中国人男性は退場するが、日本人男性はひとり、残された不在の空白に向かって、話し続けるのである。「やっぱり大事なのは想像力だと思う。生活は身体になじまないかもしれないけど、理解の手助けになるのは想像力だと思ってる」。そして4セット目は、中国人が不在のまま、同じ台詞がモノローグとして反復/再生されるのである。

ここにおいて、「コミュニケーション、意思疎通」をめぐる本作の2つの位相が重なり合う。1)表層的にはそれは、「日本人」と「中国人」の(しかも初対面という設定の)微妙な距離感、噛み合わなさ、よそよそしさ、気恥ずかしさ、遠慮やためらいである。2)構造的なレベルでは、「俳優を~(例えばハムレット)として見る」「ここに~があると仮構して見る」ように要請する、演劇の原理的構造への自己言及性である。対話相手が不在のまま、無人の空白に向けて「想像力の投企」について語る俳優は、他者と向き合う誠実な態度について語っているようで、「演劇(フリをすること)とは認知の問題である」ことそれ自体をパフォームしているのである。このとき床の白線のフレームは、二重性を帯びて立ち現われる。それは他者を国籍や民族でカテゴライズする思考のフレームであるとともに、演劇というフレームそれ自体をも指しているのだ。

このように村川は、徹底してフォーマリスティックな手つきで「演劇」それ自体を対象化する。本作について、「政治的なテーマを掘り下げていない」「日中関係について扱う必然性はどこにあるのか」といった批判があるだろう。そうした批判は、上述の2つのコミュニケーション(他者とのコミュニケーション/演劇的コミュニケーション)が重なるとき、つまり内容と形式が合致を見る一点で、解消する。だが、「想像力の投企」が他者理解の手助けになる一面で、むしろ逆に想像力が「(実体としては不在の)他者」を作り出す側面も否定できない。喋っていた「fools」はマイクを置き、フレームの外に立ち去った。彼らの会話を聞くだけだった私たちは、どうやって「観客」という役を降りればよいのか。

関連レビュー

劇研アクターズラボ+村川拓也 ベチパー『Fools speak while wise men listen』|高嶋慈:artscapeレビュー

2017/03/09(木)(高嶋慈)

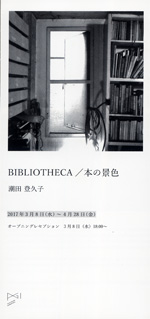

潮田登久子「BIBLIOTHECA/ 本の景色」

会期:2017/03/08~2017/04/28

PGI[東京都]

「本の景色」はなぜか懐かしく、気持ちを落ち着かせる。僕自身が、つねに本の近くにいる生活を送っているためもあるのだが、書籍がそこにあると、古い友達や家族と一緒にいるような安心感を感じるのだ。だが、潮田登久子の写真集「本の景色“BIBLIOTHECA”」シリーズの完結を受けて、PGIで開催された展覧会を見て感じたのは、むしろ「本という物質」の奇妙な存在感だった。

『みすず書房旧社屋』(幻戯書房)、『先生のアトリエ』(USIOMADA)、『本の景色』(同)の3部作のうち、今回展示されたのは『先生のアトリエ』、『本の景色』からピックアップされた作品である。『先生のアトリエ』の「先生」というのは、潮田の桑沢デザイン研究所時代の恩師だった大辻清司で、写真には彼の自宅の地下にあったアトリエの本棚や机の周辺が写っている。『本の景色』のほうは、さらに撮影の範囲を広げて、早稲田大学図書館、国立国会図書館などの資料保存室、古書店、昆虫学者の書斎などに所蔵されている書物の佇まいにカメラを向ける。そこから見えてくるのは、本を構成する紙や皮などが、経年変化によって捲れたり、ふくれたり、破れたりしているありさまだ。紙魚や白蟻によって無数の、不思議な形の穴が空いてしまった書籍、湿気を吸って黴を呼び、ボロボロに崩れかけている紙の束、そこには思いがけない姿に変容しつつある「本という物質」のさまざまなあり方が、6×6判のカメラで緻密に、だが押しつけがましくない、ほどよい距離感を保って写しとられていた。

写真集の出来栄えも素晴らしい。特に『本の景色』は印刷、デザインも含めて贅沢な造本である(編集・デザインは島尾伸三)。20年以上の時間をかけた労作が、それぞれのかたちで写真集として結実したのはとてもよかったと思う。なお、同時期に原宿・表参道ヒルズ同潤館のGalerie412でも「本の景色“BIBLIOTHECA” 潮田登久子/出版記念写真展」(3月1日~18日)が開催された。規模は小さいが、3部作を万遍なくフォローしている。

2017/03/09(木)(飯沢耕太郎)

小田原のどか個展「STATUMANIA 彫像建立癖」

会期:2017/03/04~2017/03/19

ARTZONE[京都府]

「彫刻」と「台座」、「モニュメント」と具体的な場所との紐帯/切断といった問題を通じて、彫刻史や美学的な制度論への言及にとどまらず、戦後日本の潜在的な構造を批評的にあぶり出す、意欲的で秀逸な個展。小田原が近年、精力的に取り組んできた《↓》と、新作《空の台座》の2作品とともに、それぞれの作品制作にあたって文献資料のリサーチをまとめた論文2本も展示された。

展示会場に入ると、赤く光るネオン管でつくられた巨大な矢羽根がそそり立っている。壁面には、古い新聞写真や英字新聞を複写した写真が並べられ、そこに写った作品と同形の矢羽根には、「原子爆弾中心地」と書かれている。つまりこの矢羽根は、爆心地を「ここ」と即物的に指し示す記念標柱なのだ。小田原の作品《↓》は、長崎市松山町に1946年に建立され、48年に撤去された「矢羽根型記念標柱」を、原寸サイズで「再現」したものである。

左:小田原のどか《↓》2011-16 ネオン管

撮影:呉屋直

右:長崎民友新聞 昭和22年8月9日付より

モニュメントや建築の一部としてつくられた彫像が、台座すなわち特定の場所との紐帯を失ってノマド化し、ホワイトキューブ内に移行することで、「彫刻」としての自律性を保証されること。小田原の《↓》はひとまず、こうした近代彫刻史を批評的にトレースするものと見なすことができる。歴史的出来事の記念や人物の偉業を讃え、権威を可視化する装置としてのモニュメントは、事績と強く結びついた場所の固有性と切り離せないものであった。国家意識の醸成、帝国主義、啓蒙化が強まるなか、18世紀フランスの都市におけるモニュメントの氾濫状況に対して、近代史家のモーリス・アギュロンは「statue(彫像)」と「mania(熱狂、癖)」を組み合わせ、「statumania(彫像建立癖)」と名付けた(本個展のタイトルはこれに由来する)。ロザリンド・クラウスの「拡張された場における彫刻」によれば、こうしたモニュメントの論理は「共通の記憶の再現=表象(commemorative representation)」であり、台座は「現実の場所と再現=表象的な記号を媒介する」装置である。一方、ロダンの《地獄の門》と《バルザック像》のモニュメントとしての「失敗」──本来の場所に置かれず、各地の美術館に複製が収蔵されていること、ロダンの主観性の強い反映──が意味するのは、モニュメントの論理と台座の消失であり、場所との切断によってノマド化した彫刻の自律性を保証するのがホワイトキューブという制度的空間である。小田原の《↓》は、「ここ」を指し示す「矢羽根型記念標柱」を場所の固有性から切り離し、ネオン管の使用すなわち「ライト・アート」への美術史的接続も加味することで、これまで「彫刻」と見なされてこなかったものが「彫刻」へと転位する事態そのものを、パフォーマティブに自ら指し示す。

だが、本作について論じるべき点は、そうした彫刻史や制度への自己言及性だけだろうか。先ほど筆者は《↓》について、「矢羽根型記念標柱」の原寸サイズの「再現」と書いたが、「再現」という言い方には保留が必要だ。小田原は作品化にあたって2点の改変を加えており、この改変の操作こそが、戦後日本社会に対する批評性の射程の要となる。ネオン管の使用、そして「原子爆弾中心地」という文言の消去・空白化は、何を意味するのか。

「ネオン管」は、ホワイトキューブに持ち込まれればライト・アートへの美術史的参照に一役買うが、制度の外に出れば、繁華街を彩るネオンサインとしてありふれた存在だ。それは都市の繁栄と消費の象徴であり、それらは電力の安定した供給を前提に支えられている。つまり《↓》が体現するのは、消費社会の繁栄の中で原爆の記憶を忘却する戦後日本の姿であり、そこでは「原子爆弾中心地」という言葉は(何者かによって)いったん消去されつつも、まさにその消去と忘却によって、原爆(原子力)の炸裂が他の場所でも起こりうることを黙示録的に指し示しているのである。文言の消去と設置場所の代替可能性は、記憶の忘却であるとともに、「爆心地」の潜在的な遍在性をも指す。過去の忘却と、将来的な書き込みを待ち受ける空白とを同時に含み持つことが、本作の真に戦慄的な事態である。

一方、もうひとつの作品《空の台座》の展示空間も、ガラス管による「原寸サイズの再現」と、印刷物に掲載された古い写真の複写の併置という同様の構造を持つ。展示室中央にあるのは、赤い光で自らの存在を誇示する矢羽根とは対照的に、空間に溶け込むかのように、物質性の希薄なガラス管でつくられたフレーム状の構造体である。壁面には、北村西望《寺内元帥騎馬像》(1923)と菊池一雄《平和の群像》(1951)のモノクロ写真が掲示されている。東京の三宅坂に現在ある《平和の群像》は、三美神を意識した3人の女性の裸像だが、戦前は同じ台座の上に、軍人の騎馬像が建っていた(三宅坂一帯は帝国陸軍の拠点だった)。《寺内元帥騎馬像》は戦時中の金属回収によって撤去されたが、戦後、残された台座を再利用して設置されたのが《平和の群像》である。戦中/戦後のイデオロギー転換をまさに「彫像建立癖」によって体現する出来事であり、《平和の群像》は日本の公共空間における女性ヌード像の第一号であるという。

小田原のどか《空の台座》2017 ガラス

撮影:呉屋直

ここで興味深いのは、小田原が注目するのが、イデオロギー転換をめぐる像の交代劇ではなく、像=イデオロギーの交換を基底で支える「器」としての台座である点だ。私たちは、イデオロギーを可視化する装置としての彫像の交代劇には目を向けても、台座そのものは不可視になっていたのではないか。小田原の試みは、いかなる変更も受け入れる不変の器としての「台座」を前景化させる。それは物理的な彫像を支えるだけでなく、(戦意高揚であれ平和の称揚であれ)イデオロギーを柔軟に受け止める器であり、より象徴的なレベルでは日本社会の基底である。透明なガラス管でできたその「見えにくさ」は、意識から排除され、「空気」のように希薄化した常態をも指し示す。さらに、台座が「空(から)」であることは、《平和の群像》が下ろされ、別の彫像の設置を待ち受ける不穏な空白期間の可能性をも暗示する。もし、三度目の彫像交代劇が行なわれるとしたら、そこに鎮座するのは、いったいどのような「彫像」なのだろうか。

《空の台座》が提示するのは、台座(パレルゴン)を作品(エルゴン)化させる反転の身振りによって彫刻史や制度論への批評的接続に加えて、空白が暗示する予見的な未来の不穏さである。このように本個展は、「彫刻(史)」と接続しつつ、「戦後日本社会」の不気味さ(現在における忘却と潜在的な可能性)をあぶり出す点で、深い批評性の射程を持つ優れた内容だった。

2017/03/10(金)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)