artscapeレビュー

2014年01月15日号のレビュー/プレビュー

向雲太郎『舞踏?──ぶとうってなんだろう?なにそれ?おいしいの?』

会期:2013/12/13~2013/12/14

spaceEDGE spaceA[東京都]

この公演は長らく大駱駝艦のメンバーとして(すなわち1人の舞踏手として)研鑽を積んだ向雲太郎が、「舞踏」ではなく「舞踏?」を踊った問題作。タイトルに「?」が付されているのは、この上演が舞踏作品ではなく「舞踏について」の作品であったことを意味する。すなわち、これは言うなればコンセプチュアル舞踏であり、メタ舞踏だったのだ。古巣の大駱駝艦作品に似て、本作には進行順に六つの小タイトルが付けられているのだが、その六つのパートはどれも一貫した仕掛けが一つひとつにあり、そのどれもが、一般的に基礎とするような舞踏的身体技法抜きで、いわば外側からの強制によって動きが舞踏になるように準備されているという点に特徴がある。例えば、冒頭の「1. 暗黒君II」では、大リーグボール養成ギプス(「巨人の星」)のごときエキスパンダーのバネが仕組まれた器具を、腿や腕、頭に装着することで、どうしても手足や背中を伸長させることができず、向の体は腰の曲がった老人のような姿勢になってしまう。これは、自動的に舞踏的な姿勢がとれる一種の「舞踏家養成ギプス」であるみならず、もともと舞踏が踊れる向に通常の意味での舞踏を踊らせなくするための「拘束具」でもある。つまり、この舞台でダンサーは、いったん自分のスキルをゼロにし、そのうえで踊るということを行なうことになる。

「メタ舞踏」と呼んだのは、こうした点だ。ほかにも、食用の鶏を白塗りし、舞踏を踊る人形にしてみたり。どうも白塗りの粉は実際は小麦粉で、踊らせたあとオーブンに入れ、最後にそれを手を使わずに食べた。貪りつくと、顔が曲がり、首がくねって、そのさまは自ずと「舞踏的な動作」と化した。ラストでは、映像の粉雪が降り、その真ん中に向が立つ。次第に雪が吹雪になり、強烈なノイズへと変貌すると、その嵐の中に巻き込まれた向は、やはり舞踏のある種の場面によくあるような、受動的で被虐的な身体の危機性を湛えていた。ただし、通常の舞踏公演ならば、それは踊りで、あるいはギッと虚空を凝視する目や痙攣する腕や脚で表わすものだ。それを、踊る代わりに映像のノイズを肉体に浴びせることで、つまり踊らずに示したわけだ。こうして、この上演で向は徹底的に通常の意味で踊ることなく「舞踏について」のパフォーマンスを続けた。

数少ない、通常の意味での「踊り」に見える場面に「5. Girl~Kさんのほうへ」があった。しかし、ここで向が行なったのは、土方巽の踊りを極めて忠実に再現することだった。踊りの途中で舞台の箱を蹴ると転がって現われたのは「土方 完コピ中」の文字。なるほど、トータル10分ほどのパートは、衣裳の再現もあいまって、確かに『夏の嵐』という記録映画に登場する土方によく似ている。アフタートークで、向自身が発言したところによると、これはYoutubeにアップされた映像をスマホで見ながら2カ月ほどかけて模倣したものだという。トークのゲストだった川口隆夫が8月に上演した『大野一雄について』も、その点では同じく映像化されたダンスをコピーする企てだった。この上演に影響を受けたとの発言も向からあったのだが、確かに似たところがあるもののの、川口の試みには大野一雄が川口に憑依したかのようなところがあったのに対して、向の試みた土方巽の踊りにそうした要素はさほどない。丁寧なのだが、体を土方の所作の上に「置きにいっている」感じがした。あるいはパロディ的に見えるところもあった。「コピー」というアイディアのもとで、今後、ダンスへ向けたコンセプチュアルな思考が高まっていくにつれて、その狙いや意図の違いから、多様な実践が起こることだろう(そう希望します)。川口や向のチャレンジは、その発端だったと、将来振り返られることだろう。アフタートークでは、映像と並べると向の踊りが少しずつ遅くなってしまい、その点では完コピとはならなかった趣旨の話があった。これはちょっと印象的で、仮に完コピする時間が10分ではなく1分だったら、少しずつ遅くなるという誤差さえも調整可能かも知れず、ならば、ぜひそういうトライアルも誰かに行なってみてもらいたいなどと思わされた。音楽が主導する踊りであれば、その点は克服できるはずで、舞踏においても、時間をマップ化する仕組みができれば、不可能な課題ではないはずだ。もちろん、よりいっそう問われるのは、なぜ「完コピ」したいのかという点である。このことは大谷能生氏とぼくとで、室伏鴻プロデュースの『〈外〉の千夜一夜』においてさしあたりのトークを行ない、また目下のところ継続的に考察中の「映像化されたダンス」の問題に関わってくる事柄である。この点については、いつか稿をあらためて触れてみたいと思う。

向の活動は、来年にはさらに目立ったものになるようだ。来年の12月には自身のカンパニーによる旗揚げ公演が予定されているという。なんとカンパニー名は「マルセルデュ社」。マジか? ようやくダンスも、レディ・メイドについて問うようになるのか、否か。少なくとも、これまでの日本のコンテンポラリーダンス史のなかであるべきはずだった当然の問い直し(「?」に象徴される)が、いま起ころうとしているのは事実だ。

2013/12/13(金)(木村覚)

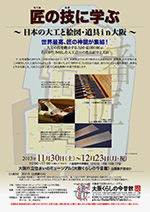

匠の技に学ぶ──日本の大工と絵図・道具 in 大阪

会期:2013/11/30~2013/12/23

大阪市立住まいのミュージアム「大阪くらしの今昔館」[大阪府]

鑿(のみ)、鉋(かんな)、鋸(のこ)など、日本各地の職人たちが愛用した大工道具を紹介する展覧会。あわせて建築絵図や技術書、模型なども展示している。職人たちの技が光る名品(完成品)を作品として展示・鑑賞するのが通常であると言えるなら、その制作過程を支えた道具の展示はやはり珍しい。もちろん、道具そのものを作品として見ることもできるが、同展を珍しいと言ったのは道具そのものではなく、道具をとおしてその使い手である大工の仕事に焦点を当てているからだ。また、よく手入れされた古い道具を見ていると大工の魂が感じられる。[金相美]

2013/12/13(金)(SYNK)

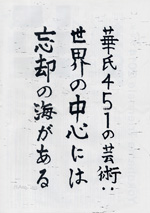

「ヨコハマトリエンナーレ2014」第3回記者会見

会期:2013/12/13

横浜美術館[神奈川県]

2014年8月から始まるヨコトリのアーティスティック・ディレクター、森村泰昌による進捗状況の中間発表。テーマ「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」の説明に続いて参加アーティストの発表だが、現在のところ釜ヶ崎芸術大学、マイケル・ランディ、メルヴィン・モティ、グレゴール・シュナイダー、高山明、和田昌宏、やなぎみわと、まだ7人しか決まっていない。おいおい開幕までもう8カ月もないというのに、この調子でいくと20~30組しか決まらないんじゃないか。国際展というより、横浜美術館のやや大きめの企画展といった位置づけになるんじゃないかと心配だ。でも量より質を狙うならそれもいいと思う。とくにマイケル・ランディの《アート・ビン》には期待したい。これは失敗作や不要になった作品を持ってきて捨ててもらう「ゴミ箱」を設置する計画で、「創造的失敗のモニュメント」だという。まさに横浜美術館にぴったりではないか?

2013/12/13(金)(村田真)

高橋耕平 個展 HARADA-san

会期:2013/12/06~2013/12/27

Gallery PARC[京都府]

反復や複製から発生する小さなズレや比較をテーマにした映像作品で知られる高橋耕平が、一風変わった新作を発表した。それは、「はらださん」という京都の美術関係者の間では有名なアート・ウォッチャー(コレクターではない)の日常と個人史を追った、約1時間のドキュメンタリー形式の映像作品である。会場には、1枚の白い板が立ち、片面に映像が投影され、反対側には「はらださん」の個人史が年表として提示される。しかし、彼が語る言葉にせよ、年表にせよ、それが真実だと裏付けるものは一切ない。だとしたら、人間は何を見て、何を知っているというのか。そんな根本的疑問とともに、ドキュメンタリーという形式が鑑賞者の認識をステレオタイプ化させる可能性についても考えさせられる作品だった。

2013/12/13(金)(小吹隆文)

Chim↑Pom展「広島!!!!!」

会期:2013/12/08~2013/12/17

旧日本銀行広島支店[広島県]

2008年に広島の上空に飛行機雲で「ピカッ」と描き、予定されていた美術館での展覧会の中止を余儀なくされたChim↑Pomが、ついに念願をかなえた。銀行の支店だった会場に、《ヒロシマの空をピカッとさせる》のほか、《リアル千羽鶴》や《Red Card》《気合100連発》《Black of Death》《Super Rat》など、新旧の代表的な作品を網羅的に展示した。広島市民からの支援や援助を受けながら、あの社会騒動にきっちり「落とし前」をつけた意義は大きい。

展示の主要なモチーフとなっていたのは、言うまでもなく広島の原爆と福島の原発の連続性である。展示された作品は、vacantでの「広島!」(2009)や原爆の図丸木美術館での「Level7 feat.広島!!!!」(2011)、岡本太郎記念館での「PAVILION」(2013)と同じものが多かったが、本展では「核」のテーマ性がいつにも増して強力に伝わってきた。それは、おそらく会場の旧日本銀行広島支店が被爆した建造物であり、内部に残された傷跡が当時の破壊的暴力をありありと想像させるからだろう。だが、むろん建築的要因だけに由来しているわけではない。

《平和の日》は、原爆の残り火である「平和の火」によって描写される絵画シリーズ。制作過程を記録した映像作品を見ると、それらが広島平和記念資料館から伸びる直線上にある公園で着火されたことがわかる。よく知られているように、丹下健三は広島平和記念資料館と原爆死没者慰霊碑を原爆ドームと直線で結ぶかたちで設計した。原爆ドームより北に位置する広島県立総合体育館の大屋根の向きがこの直線に沿っているように、戦後の広島はこの直線をもとに復興したと言われている。Chim↑Pomはこの直線を炎でなぞりつつ、直線を受け止めるように《平和の日》を横に立ち並べた。

平和都市・広島を貫く直線。そのはじまりにある広島平和記念資料館が横長のフォルムであることを思い起こすと、Chim↑Pomの《平和の日》はそれと対称性の関係に置かれているように見えた。正確には測定しえないが、あるいはその対称軸は原爆ドームを中心点にして折り返されていたのかもしれない。つまり、想像的に俯瞰してみるとアルファベットの“I”という形になるように、原爆ドームから広島平和記念資料館へ至る直線を、ちょうど正反対の方向に引き伸ばしたのではないか。いずれにせよ都市の構造を正確に読み取ったうえで、過去から未来へ伸びていく時間軸を更新した手並みは、例えば渋谷駅に設置された岡本太郎の壁画《明日の神話》に《LEVEL7 feat.明日の神話》を付け足したように、近年のChim↑Pomの大きな特徴と言えよう。

だがその一方で、一抹の不安を覚えないでもない。それは、展示された作品にボルタンスキーや蔡國強といった先行するアーティストたちの匂いが強く立ち込めていたからだけではない。Chim↑Pomの初期衝動は、非合法のグラフィティや突発的なパフォーマンスのように、都市の論理を撹乱する側にあったはずだが、今回の《平和の日》は、ややもすると都市の既存の論理に回収されかねないからだ。あの「ピカッ」や大空を乱舞するカラスの大群が私たちの眼を鮮やかに奪ったのは、それらが都市を構成する直線や対称性という人為的な秩序を大きく揺るがしたからではなかったか。おびただしい炎を使用しているとはいえ、《平和の日》は広島の平和都市に寄り添いすぎるあまり、Chim↑Pomならではの「刺激」が、直線と対称性に吸収されてしまっているように思えてならないのである。

広島の原爆と福島の原発を接続する「核」を表現する道のりを歩むのであれば、広島が戦後社会のなかで育んできた「平和都市」という人為的な構成物と、いずれどこかの時点で抵触せざるをえないのではないか。

2013/12/13(金)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)